【领读者】夏炎“新艺术的震撼”——当代艺术为何偏爱德国体系(一)

书籍点亮生活

让《领读者》带我们到达最远的地方

像一艘船,如一匹马

穿越时空,跨越山河

读书,读人,读世界

当代艺术为何偏爱德国体系1

00:00 / -

当代艺术为何偏爱德国体系2

00:00 / -

当代艺术为何偏爱德国体系3

00:00 / -

当代艺术为何偏爱德国体系4

00:00 / -本期领读者:夏炎 贵州师范大学美术学院造型艺术系副教授、硕士研究生导师,贵州师范大学美术馆馆长。

艺术之于生活,是遥不可及的吗?生活在艺术面前,是微不足道的吗?当代艺术,是前卫的、小众的、新奇的,也是值得我们去了解、探索、接纳的。我们将从80年代的中国装置艺术开始,一路探索,到今天,去未来……

本期主题:当代艺术为何偏爱德国体系

关于夏炎《领读者》系列新艺术的震撼之当代艺术为何偏爱德国体系

近年来德国艺术家获得了前所未有的成功,行为艺术家在最近几年引领当代艺术潮流,不断成为热点话题。当代艺术界对德国艺术的偏爱,特别是对德国具象绘画的推崇,成为一个格外引人注目现象。

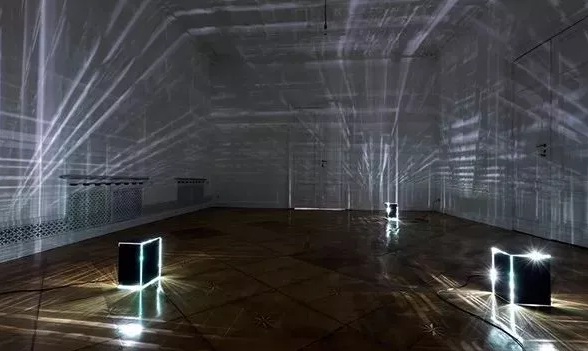

基蒂﹒克劳斯《无题》(镜灯) 2007年,装置,柏林新艺术馆

老画家的新活力

在2017年3月苏富比的当代艺术拍卖上四分之一以上是70、80多岁的老艺术家们的旧作。其中,里希特一直是德国艺术市场的主导者,在国际当代艺术界知名度最高,影响力也最大。

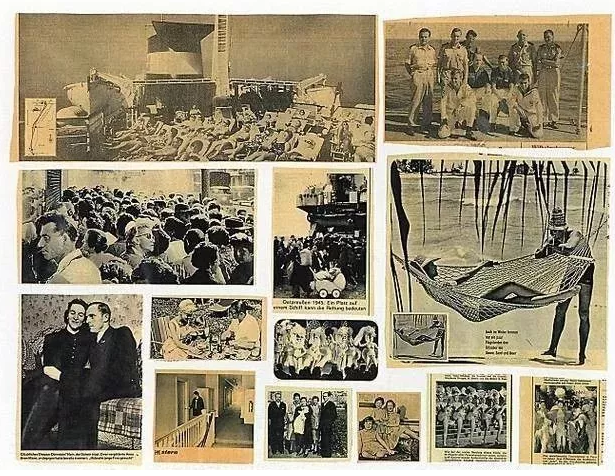

里希特《新闻照片》地图集 51.7x66.7cm,1963年

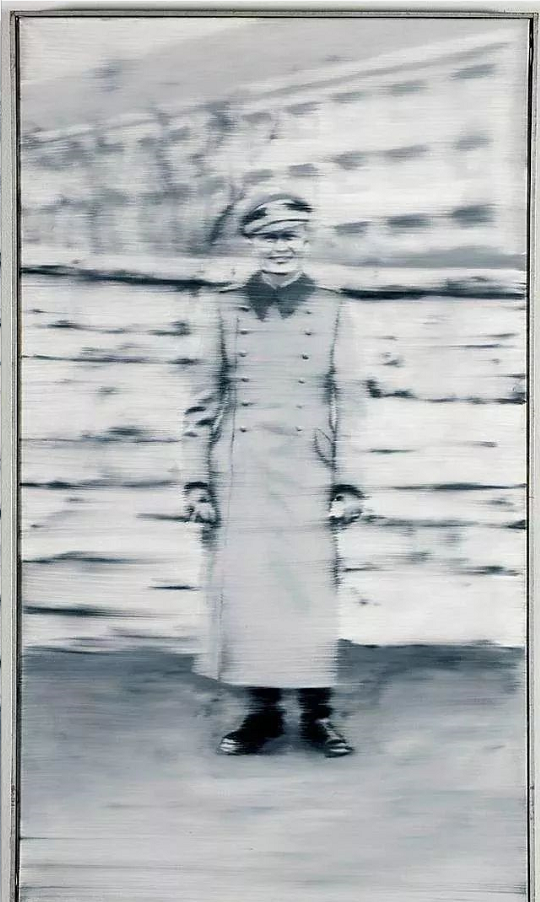

在模糊与清晰之间、具象与抽象之间的里希特

里希特单枪匹马地革新了战后的欧洲绘画,对具象和抽象进行了同等的继承和批判。他的艺术观跨越了60年,有时画抽象,有时画具象,更多的时候关注摄影的“模糊”,在幻觉与现实之间寻找平衡。

里希特《鲁迪舅舅》布面油画,87x 50cm,1965年

资本主义现实主义的发起者——波尔克

和里希特一样,西格曼·波尔克也是在杜塞多夫美术学院学习的艺术家。

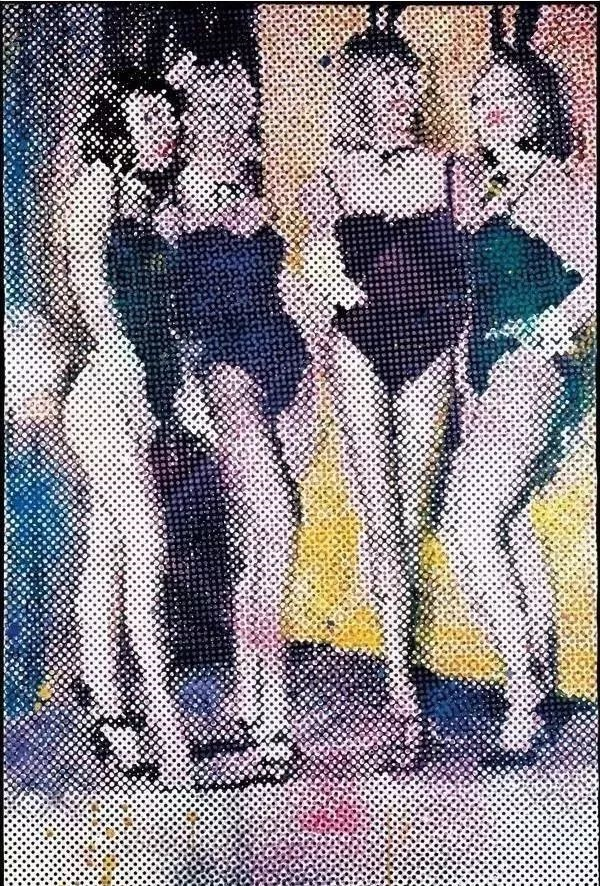

波尔克的代表作《兔女郎》描绘了一群杂志上常见的女模特。远看她们与广告杂志中的女郎没有什么不同,但是近看会发现,她们的面部细节夸张变形。波尔克用这种方式嘲笑了拜物主义,揭示了商业图像对人的物化。当这个图像被放大呈现时,会令观众感到不适,并迫使他们重新审视自己习以为常的观看方式。

西格玛尔·波尔克《兔女郎》150 x 100 cm,1966

今天的节目,为你解析“当代艺术为何偏爱德国体系”,让艺术与生活,不再遥远……