龙说夜郎丨民国杨森到册亨,“县府鸣钟夜向晨,华夷夹道仰车尘”

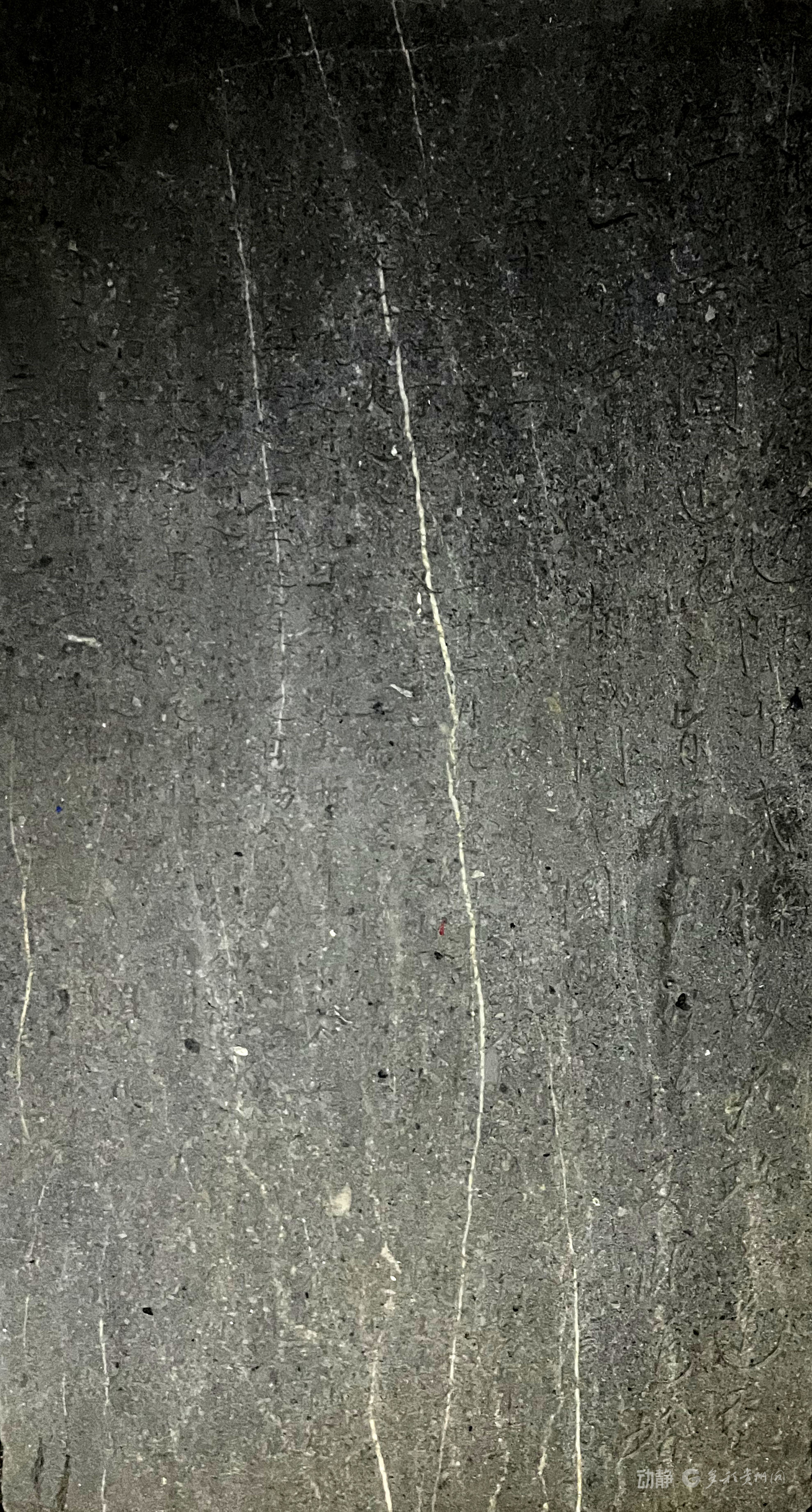

民国时期册阳城内东面青龙山,建有一座“子惠亭”,系纪念贵州省主席杨森亲临册亨县所建,1949年垮塌,今存石碑一通,藏于册亨县文管所。“子惠亭”碑方首,高1.5米,宽0.9米,厚0.13米,文字竖题。前为杨森视训手迹,云:“册亨地处边隅,苗夷特多。为政之道,重在与共同进化之旨,使其乐于变服通婚,统一语言,自能精诚团结,国运昌隆。”落款:“杨森;三十四年十二月。”杨森手迹后,为时任册亨县长邓平岩撰书原委,云:“三十四年一月,广安杨公以抗倭第九战区副司令长官兼第二十七集团军总司令调主黔政。是年十二月九日,巡行到县甫,下车即集军民申儆于冬阳中,历数时不倦。晚间,又召集邑中公教人员及诸耆绅,详谕所订政治、经济、社会、文化四大建设都一百零二端。夜分乃寝。就寝前,复亲题简训赐平岩,告以治册为政之道。明晨日出即驰去。册亨自设治迄今三百余年,方伯疆吏拱居贵阳,从无一巡宣至此者,有之,自杨公始。公既行,邑人念其威德,乃建亭于城内青龙山,而刻公之留训于碑,树其下,因以公字名,曰子惠亭,用志不忘。”这段文字把修亭树碑原委讲得很清楚,杨森是册亨设治以来首位到访的封疆大吏。“四大建设都一百零二端”的意思,是杨森设想的全省102项建设计划。

“子惠亭”碑 册亨县文管所藏

“子惠亭”碑 册亨县文管所藏

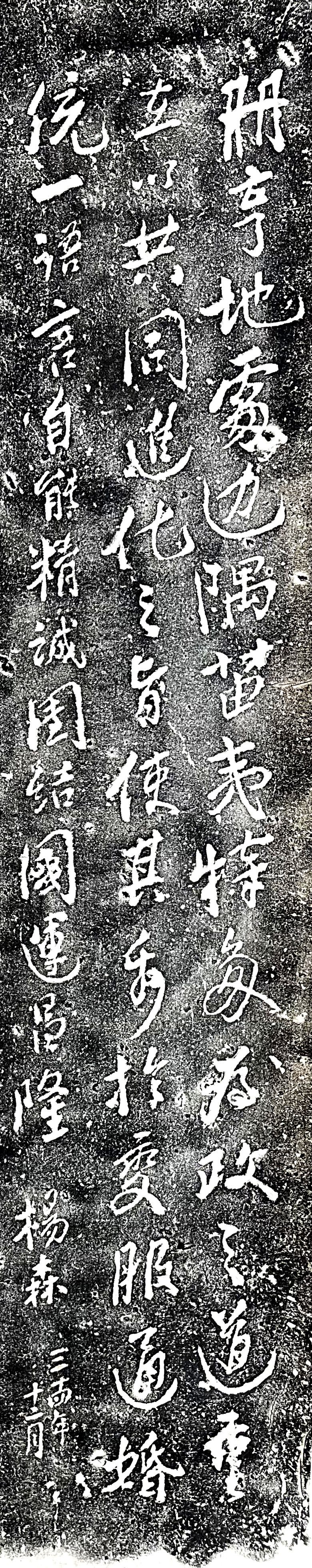

文中,邓平岩“爰将当日呈公之诗,书于碑尾,期能附公之明训,得垂于不朽。”即把呈写给杨森的七言诗附镌碑尾,诗云:“县府鸣钟夜向晨,华夷夹道仰车尘。旌麾洽日安龙莅,边徼初劳召虎巡。断发同风仍汉胄,雕题共化尽周亲。通婚变服期官治,仁训昭垂万古春。”这首马屁诗拍得极好,第一句就把尊重“写在脸上”,听说杨主席您要来,县衙的钟声从深夜响到清晨,大家彻夜忙碌准备,夹道欢迎,仰望着汽车扬起的尘土。时“安八路”已贯通,杨森从安龙方向前来边远的册亨巡视,“召虎”代指杨森是贤能之臣。这首诗也紧扣杨森视训内容,即边胞民族问题。“断发同风仍汉胄”,即断发易俗,共享汉文化礼乐教化。“雕题共化尽周亲”,即雕题纹身的村寨族群,通过教化“尽周亲”,成为文明人。通过“通婚变服”改变穿戴等方式,实现“边胞同化”。

“子惠亭”碑拓片(局部) 黔西南州博物馆藏

“子惠亭”碑拓片(局部) 黔西南州博物馆藏

碑文落款:“中华民国三十六年三月,平越邓平岩撰并书,閤县官绅士庶敬立。”邓平岩是平越县(今福泉)人,曾任国民党少将,1945年至1947年任册亨县长。修亭树碑是杨森到册亨的一年多之后,也是邓平岩离任册亨前夕,猜测也有为自己离任留念之意。

杨森生于清光绪八年(1882),四川广安县龙台人,字子惠,排行一。1911年毕业于四川陆军速成学堂,同年参加辛亥革命,历任川军第九师师长兼川南道尹、第二军军长、四川省长等职。北伐时期任国民革命军第二十军军长。抗战时期任第九战区副司令兼第二十七集团军司令。1944年12月,日军攻占黔南独山,威逼贵阳,蒋介石情急之下撤换贵州文人省主席吴鼎昌,启用军人杨森出任省主席,同时兼滇黔绥靖公署副主任,主任为云南卢汉。

杨森主政贵州四年有余,按照蒋介石指示,从政治、经济、社会、文化四个方面,大力推行“新生活运动”,修建六广门体育场,创办图书馆、科技馆、艺术馆等。但在黔省士大夫眼中,杨森妻妾成群,劣迹斑斑,离任贵州时,甚至有期刊登出《贵州人控诉杨森》的文章。值得一提的是,杨森较早关注边胞民族问题,早在1935年杨森在川南一带“围堵”红军长征期间,其就到过威宁县石门坎,深知少数民族被外国传教士“渗透异化”的严重后果。抗战初期,杨森率第二十军驻防安顺,大力实行“边胞同化”政策,鼓励民族通婚,招收民族子弟入学等。此番到册亨县如出一辙,作为外国传教士猖獗盛行的地区,其视训的内容也是边胞民族问题,“子惠亭”碑成为杨森施行“边胞同化”政策最重要的实物证据。1948年4月,安顺谷正伦任贵州省主席,杨森调任重庆市长。1949年11月,中华人民共和国成立次月,其仍然兼任“重庆卫戍总司令”负隅顽抗,随后败退台湾。1977年5月15日病逝,终年96岁。