华夏大地保姆与盐碱地治理的一生——追忆贵州土壤学家熊毅院士

熊毅(1910.3.10—1985.1.24)字其毅,贵州贵阳人。土壤学家。1932年毕业于北京大学农学院,获学士学位。1949年获美国密苏里大学硕士学位,1951获美国威斯康星大学博士学位。曾任中国科学院南京土壤研究所研究员、所长。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。

熊毅

熊毅

“熊毅先生的功绩,封丘人民将永远铭记在心”

河南省盛水源村一位老人指着井,满含深情地说:“那个时候,最好的庄稼地,最多也只能打四十来斤,有的就根本不能长庄稼了,没有饭吃啊。熊毅来了后,打井,把地治理好了,第一年就打了200斤,后来300斤……后来,500多斤!熊毅,我们大家都没有忘记”!

盛水源村

盛水源村

在盛水源村的时候,熊毅有点害怕理发。为啥?剃头匠知道他是大科学家,把他当恩人一般看待,理发时活儿干得格外细致,别人半小时剪完,熊毅得在那耽误一个小时。剃头匠他不知道,时间,对于熊毅来说,才是最宝贵的东西。因此,《大河报》用幽默的文字做了他们的新闻标题《剃头匠“偷”了科学家的时间》,回忆熊毅与当地老百姓水乳交融的感情。

熊毅先生的铜像

熊毅先生的铜像

为纪念熊毅,封丘和河南人民为熊毅院士竖立了纪念碑和铜像,铜像基座的黑色大理石上刻着金色的文字:熊毅先生的功绩,封丘人民将永远铭记在心。

而熊毅与封丘人民的故事,要从更早的时候说起……

“一定要把自己所学贡献给祖国”

熊毅是贵阳人,父亲熊继成曾任贵州农业学校校长、农场场长、贵州省垦殖局长等职。熊毅深受父亲影响,从小就对农学有着浓厚的兴趣,顺利考取了北平大学农学院。青年时代的熊毅,为我国拥有广阔富饶的土地而自豪,也为我国存在着大片盐碱地和贫瘠地而忧虑。他知道根据中国的人口和耕地状况,中国最大的问题是吃饭问题,也就是要多生产粮食,而农业化学则正是以土壤为基础,他选择了农业化学系,并沿着这个方向,一路深造。

1951年熊毅在美国威斯康星大学获博士学位。在当时中美交战的背景下,怀着报效祖国的赤子之心,熊毅毫不犹豫地选择了回国,他冲破种种阻挠,绕道日本,于 1951 年 8 月回到日夜思念的祖国。在《我为什么要研究土壤》一文中,他写道:“我十分激动,心想一定要把自己所学贡献给祖国,为祖国的繁荣昌盛努力,这正是可以实现我的科学抱负的时候。”

回国后熊毅马上投身全国各地的土壤研究工作,他参加了水利部与中国科学院组织的华北平原土壤调查,深入河北、山东、山西、内蒙古及黄河、长江流域的土壤进行调查研究。

“1964年,黄淮海平原告急”!

1964 年,盐碱化农田占到了黄淮海耕地面积的近三成,很多地方粮食甚至颗粒无收,已经直接威胁到社会稳定。粮食大面积减产,有的甚至颗粒无收,农民只有逃荒要饭,老百姓痛骂当地干部。但严重后果已经造成,治理灾害,迫在眉睫!

兰考盐碱地

兰考盐碱地

党中央和国务院指示必须采取切实有效措施,制止灌区土壤盐渍化面积继续扩大,已经盐渍化的土壤要争取在两三年内加以改造。此时的熊毅,已经对黄淮海的土壤问题,开展了大量的调查研究工作。于是,国家科委副主任范长江给熊毅交代任务,就是要尽快把大面积的次生盐碱化土地改造过来!把治理盐碱土的“宝”押在了熊毅身上。

1964年,带着国家紧急任务,熊毅率队来到兰考。彼时的他也没想到,此后的几十年,他与兰考,与封丘,与河南,与黄淮海平原的老百姓结下了不解的情谊。

“不用逃荒了”

熊毅带着十几位科研人员住进了盛水源村,因当年的经济状况,他们没有米面吃,更没有油水,电灯电器更是想都不用想。吃的是玉米糊糊,住在村里,身上还长了虱子,生活十分艰苦,是年轻的科学家们从来没有遇到过甚至没有想到过的情况。

熊毅(前)在野外观察和采集土壤样本

熊毅(前)在野外观察和采集土壤样本

但是,他们看到老百姓很多人得了浮肿病,看到妇女因为营养不良,无法生孩子,大家都感到自己身上的责任十分重大,他们咬咬牙,心甘情愿地坚持下来,跟着熊毅全身心投入到土壤盐碱化的考察和治理中。

熊毅已经年近半百,因为常年在野外考察奔波,他的身体并不好,但他就是用这种亲力亲为,懂科学而接地气的品质感染着身边的人,和熊毅一起工作的同志回忆起当年的情景,还历历在目泣不成声,泪流满面。

综合多年以来的经验和科学考察获取的信息,熊毅提出了用“井灌井排”代替明沟排水的想法,用熊毅的话来说,就是“既解决排,也解决灌”。当时,熊毅指挥中科院南京土壤所的科研人员,在与兰考隔黄河相望的封丘县盛水源村和大马寺村打了五口井,五口井成梅花状布局,这就是著名的熊毅“梅花井”。梅花井进行井灌井排试验取得巨大成功,当年就达到了减灾增产的显著效果,小麦生产由亩产不足 20 公斤提高到 110 公斤!

“再也不用逃荒了。”盛水源村当年的大队会计刘振德说。

1965年,土壤专家熊毅(右一)在封丘尝试打井治理土壤盐碱。图为熊毅在机井旁观察抽水试验。翻拍资料照片

1965年,土壤专家熊毅(右一)在封丘尝试打井治理土壤盐碱。图为熊毅在机井旁观察抽水试验。翻拍资料照片

就是在熊毅和科学家们的不懈努力下,井灌井排的试验取得了巨大的成功。很快在黄淮海平原及中国华北平原得到大规模的推广应用,使大面积盐碱化和沼泽化的土地迅速得到了改良,促进了中国北方农业的健康发展。

到改革开放初期,黄淮海平原盐碱地面积减少了 5000 万亩,土壤次生盐碱化等问题基本解决,黄淮海平原每年粮食增产上百亿斤,成为国家重要的粮食和农产品生产基地。

“请在我墓前焚书一本”

熊毅说:“我算了一笔账,是我写几本书对国家贡献大,还是培养几十个人,解决几十个问题贡献大呢?从祖国和人民的需要,我选择了后者。”(《人民日报》 2014.1.24 20 版)在这一思想指导下,几十年来,熊毅为祖国培养了大批土壤学专门人才。

2010年纪念熊毅院士诞辰一百周年

2010年纪念熊毅院士诞辰一百周年

熊毅院士创建了以“井灌井排”为核心、灌排配套的水利工程系统以及与农业生物措施紧密结合的盐碱地综合治理模式,创造了农业综合开发的封丘模式,为黄淮海平原农业发展做出了重大贡献,彻底改变了黄淮海地区的农业生产面貌。他是党的优秀儿女、是先进科技工作者的代表、是“科学、吃苦、奉献、合作”的黄淮海精神的永久丰碑。

“有人说包括中科院在内的中央各部委和各省市对黄淮海平原综合治理的巨大成果,是中国农业战线的‘两弹一星’,这一点都不夸张。”当年,跟随熊毅一起奋战在封丘的老科学家席荣珖先生说。

“从 1932 年大学毕业至 1985 年逝世,熊毅从事土壤科学研究 53 年,其间,不论社会如何变动,都没有影响他对探究土壤规律的热情。他一生著书立说,共发表论文132篇,著作7部。

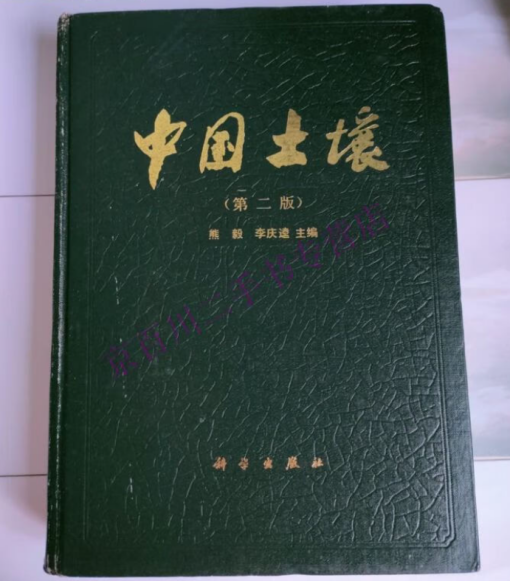

“熊毅曾说:‘如果我等不到(《中国土壤》第二版)而离开人世,请在我墓前焚书一本,以慰我于九泉!’1985 年 1 月,这位与泥土打了一辈子交道的老人回归了‘泥土’。”(《人民日报》2014.1.24《熊毅:相伴泥土一辈子》)

中国土壤第二版

中国土壤第二版

熊毅曾对家人说:“我要做中国土壤的保姆。”

土壤就是他生命的图画,融汇了他毕生的心血和灿烂年华。他把一切都献给了中国的土壤。科学事业,他的心血,肥沃了祖国广袤的土地,结出丰收硕果。

本文由见习记者黎妮创作,图片来源于网络