周胜老师走了!留下贵州那些旮旮角角的历史故事……

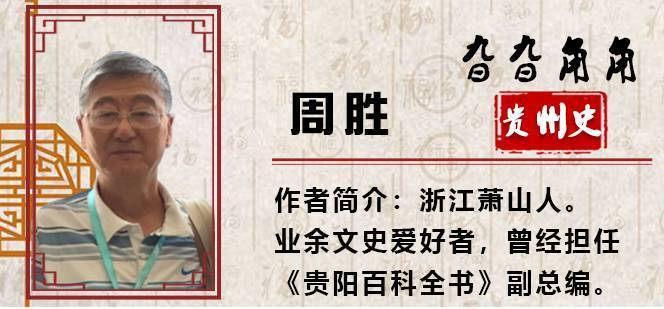

编者按:动静专栏《旮旮角角贵州史》专栏作家周胜老师,自2019年7月25日开始发表专栏文章,截止2024年5月2日共发表110篇文章。2024年6月19日11时49分,周胜老师因病不治去世,享年77岁。周胜老师严谨的治学态度,真诚的写作风格,给读者和他的责任编辑留下深刻的记忆,也给贵州历史留下深情的回眸。以下是与周胜老师合作过的两位编辑写下的文章,以此怀念周胜老师。

跟着周胜老师走过贵州的旮旮角角

——《旮旮角角贵州史》责编 曾璐

周胜老师,走了。

得知这个消息,我的心一沉,除了“啊”一声,再说不出什么。思绪慢慢地飘啊飘,飘到了4年前的那个春天……

2020年的3月,我接到了工作安排,成为动静专栏《旮旮角角贵州史》的编辑,而周胜老师,是这个专栏的撰稿人。

严谨的学者周老师

这些年,跟着周老师的文章,寻迹黔东南白酸汤最早是什么时候出现的;知道了火爆网络的贵州黑暗料理“牛瘪”竟古已有之;认识了一位奇女子,她是鲁迅先生的学生,也是贵阳一中的老教师;见识了上世纪50年代的贵阳娃儿过年的趣味;还去到了那年雪夜,在贵州务川,听两位忘年交杨宗瀛和聂树楷彻夜谈些什么。还认识了很多出生在贵州或在贵州就任的父母官,他们的故事朴实又令人感动……

读一篇周老师的文章,最多不过十分钟。但写这篇文章的周老师,不知要翻阅多少史料。

有时,周老师与我还会为了省略了文章中的一个字是否会产生歧义而展开讨论。

学者是什么样?在我心中,就是周老师的形象。

对贵州旮旮角角方方面面都如此了解的周老师,其实是浙江人。在贵州工作生活了几十年的他,用文字带着我们走过贵州的旮旮角角。

博学的吃货周老师

周老师的笔下,有名人有古迹,有风景有典故,当然也不乏美食。都说热爱美食的人是热爱生活的人,那周老师就是将热爱发挥到极致的人。探寻贵州黔东南白酸汤的起源,周老师从与其异曲同工的甘肃浆水写起,从《东京梦华录》到元曲,又到宋代的药典,一步步去印证白酸是古代各族人民的共同发明,不全是缺盐的缘故。

当得知我去往杭州出差,身为浙江萧山人的周老师热情地推荐了他心中的杭州味道。周老师,片儿川和胡雪岩故居真的很棒!

享受退休好生活的周老师

认识周老师时,他的微信头像就是两个可爱的小朋友的合照。和许多退休后的老人一样,周老师的“主业”是带孙孙。又和许多退休老人不一样,含饴弄孙的同时,周老师笔耕不辍持续更新专栏。我们常说做人当活到老学到老,但真正做到的人并不多。这样的周老师,是我们工作上,也是生活上的榜样。

“阅读”周胜老师的800天

——《旮旮角角贵州史》责编 刘泳林

在听到周老师已离开的消息时,我整个人怔了一下,才反应过来,之前每个月月初都会跳出来的聊天对话框,以后不会再出现了,最后一次对话停在4月29日。回想与周老师网络交流的近800天,知识渊博的老师、充满爱心的长辈、体贴入微的“暖男”……原来周老师也给了我很多很多愉快的回忆。

知识渊博的老师:

2022年4月14日,因工作安排,我担任专栏《旮旮角角贵州史》的责任编辑,并在这天发布了第一篇稿件——《旮旮角角贵州史丨张景旭劝老百姓少打官司》。

《旮旮角角贵州史》是周胜老师专为动静APP撰写的专栏,主要讲述贵州历史上的一些奇闻轶事。自小主攻艺术方向的我,对历史并不是很了解,对贵州这些趣事更是一无所知。按照前任编辑的惯例,每篇稿件都要反馈一段读后感,所以不得不仔细阅读。

晦涩的文字叙述,完全陌生的历史故事,让阅读变得困难。每次都不得不求助于网络,翻阅一些相关资料,才能勉强知晓文中含义。当时的小庆幸是:还好,一个月只有一篇。时至今日,不知不觉已阅读27篇《旮旮角角贵州史》,终于知道贵州的故事如此精彩。李大钊身边有贵州人陈筑山;“洪边八景”原来不在家门口的洪边门,而是在乌当区的新添寨;云岩区名来源于黔灵山的麒麟洞;水东路的“水”,指的是鸭池河……如此种种,让95后的我深受教导、深受感染,也有了许多到文中所述地方实地参观的冲动。

长辈、“暖男”:

与周老师的交流是愉快的,暖心的。

2022年,我也不可避免地成为“阳”之一族。身体不咋些的我,至今还记得高烧不退、彻夜咳嗽、“泪”流满面的那股难受劲。而按照要求,专栏开起来,稿件就要按时发布,不能随便停更。“好点吗?”“退烧没?”“多喝水、多休息”,得知我状况的周老师,用长辈特有的慈爱不断安慰、不断宽心,让我感受到来自网络那头的温暖,也让我尝试到工作中的惬意。

周老师是细心的。节假日的稿件总会提前送达,生怕耽误我一点点休息时间。尽管身为新闻工作者的我们并不真正拥有节假日,但有人关心,有人惦记,也是一种幸福。

周老师不怕露怯。老一辈的人,习惯了用笔写文章,习惯了那种行云流水的创作方式,对电脑的操作还有一点点不熟悉。实话说,周老师操作电脑算得上熟练,不过也有他不太明白的地方。省略号的用法,怎么打生僻字……遇到这样的问题,周老师会毫不犹豫地向我“请教”,一点也没有放不下面子的高傲感,这也让我和他的交流更加随性、更加顺畅。

写此种种,与周老师交流的细节不能尽表,相差五十岁的我们,因文稿而相识,因交流而相知。想起了那段名言:人无法打败时间,但是人的作为可以站在时间之上,留在我们心中。继续前进,在我这里您永远是可爱的周老师,我“见过”您风华正茂的日子,陪着您述说贵州的历史,这是我私藏的幸运。