【贵州历史文化随笔征文大赛作品选登】清江门户——南岑塘

过去,南岑塘是一个古道驿站。

现在,南岑村是一个具有厚重历史文化的村子。

南岑村全貌

南岑村全貌

不管是过去,还是现在,居住在清水江一带的人们都还清晰地记得,南岑塘是镇远府到剑河清江厅等官方和商贸往来的必经之地。过去,笔者没有到过南岑塘之前,对南岑塘古驿的山水、田园、风光、人文、历史的感知等等不仅遥远,而且陌生;现在,到了南岑塘之后,笔者对南岑塘的阳光、房屋、道路、花草、树木等等不但感到新鲜,而且熟悉……

一、清江门户南岑塘的由来

南岑塘又名南岑村,位于剑河县岑松镇东南部,因清朝时期在此设塘驻兵而得名。海拔950米,下辖5个村民小组,由南岑大寨、老寨、大坪等4个自然寨组成,有232户1069人,居住有汉族、苗族、侗族。

南岑塘地处镇远府通往清江厅(剑河在民国三年以前称清江厅)的古驿道上。南岑塘古驿道则是柳川、观么等乡镇前往松桥堡、三穗县、镇远府的走廊和物流、商贸的必经之路,也是清军进入柳落塘设营驻军征剿公俄等地区苗民和解放军解放剑河的主要通道。南岑塘在半山腰上,寨脚是南岑沟,以上各地往来须经过南岑沟口,再爬坡而上。南岑沟地势险要,峡谷悠长阴森,两边大山壁陡。以前,南岑沟是土匪、强盗“关羊”(拦路抢劫的俗称)的险要地段,也是外来进入清江必须经过的第一道“关卡”。因此,有人把南岑塘称为清江的“门户”。

清雍正六年(1728年)以前,清江境内因地势险要、沟壑纵横,进出山路狭窄陡峭,民众生产水平低下,官府无暇顾及。因此,苗族人民过着自耕而食、自织而衣、寨自为治的原始部族社会生活,被称“化外苗族地区”,仿若世外桃源。清雍正七年(1729年),贵州巡抚张广泗、云贵总督鄂尔泰为了收归管治,借安屯设堡之机,对清江大肆用兵,武装征剿苗民。同年二月开始,先派知府方显带队前往清江,以清查户口为由进行招抚,游说各苗寨“就抚”。清江北岸20余寨苗民先后归顺,而公俄等清江南面的苗寨则拒抚。于是,张广泗派副将张禹谟率军由镇远府出发,从松桥堡(今岑松)进入南岑塘经六甫塘,到大湾和柳落塘驻扎,并设置军营,对不就抚的公俄等苗寨进行武装征剿。雍正八年(1730年),在公俄寨下面(现柳川集镇)建城设治,建立清江厅。从清军进入剑河,建立清江厅实行政治统治之后,南岑塘便是镇远府到清江厅的必经之地,也是民国以前的官方马道驿站。

二、古道驿站南岑塘

“南岑塘”之称谓距今有近300年的历史。乾隆二年(1737年),清江全境苗民全部受抚。为加强对“新疆”的管治,从乾隆三年(1738年)开始,剑河始设协标,辖21屯堡26塘,南岑塘即为26塘之一。“南岑”是侗语音译,系“极难攀爬的陡坡”之意,为其地势的形象写照。“南岑塘”苗语则称“碉党”,“碉”是汉族客家之意,“党”为坪塘。“塘”是清朝当时设在地方的军事组织,其主要任务是“传递公文,战事情报,盘查客商,村寨巡逻”。当时陆路有清江至镇远、清江至古州等六条花街大道。这些大道服务于政治军事的需要,便于调兵遣将、行军作战、粮秣运输、情报送达、布宣号令和迎送官员,也为民间广泛使用于人口流动、货物运输、文化交流等。就这样南岑塘便成了清朝年间清江厅(现剑河柳川)通往镇远府的重要驿站。

当时古州(今榕江县)设兵备道台(军民两管),系边疆重镇。为方便古州至镇远官员的往来,遂由榕江修筑一条驿道至镇远,全长200余里,宽八尺,中间五尺,全部由境内苗民从河边挑鹅卵石铺筑而成。这条驿道共设五站,从榕江朗洞至太拥久仪为一站、久仪到清江城为一站、清江城至松桥堡(今岑松)为一站、松桥堡(今岑松)至金堡为一站、金堡至镇远府结束。各站之间,每距离15里设一塘。清江厅至镇远府的剑河境内设有柳受汛、柳落塘、六甫塘、南岑塘、松桥堡(今松桥堡)、塘脚塘。

三、崇尚教育的南岑塘

南岑塘的教育始于何时,无具体时间可考。据村中龚姓老人介绍,龚姓等家族有“男丁俱能识字算术”要求,“并延请塾师以教之”,于清朝时南岑塘曾有龚姓族人人参加乡试获得过秀才。在《三穗侗族人物录》里面有这样的记载:“杨政凡(1896-1992),侗族,三穗县长吉乡司前村人。祖父为清朝军官,驻守清江柳霁、章汉等地。父为秀才,在柳落塘、南岑塘设馆教书,政凡随父读古书。14 岁进邛水城上新学堂,后转镇远深造。民国六年(1917年)投黔军一团二营六连当兵,因有文化,不到一年就升任连长。”可见,南岑塘是有“延请塾师以教”重教传统的。因为教育,解放前南岑塘涌现了很多杰出的人才:有国民政府剑河县参议长龚曰三(剑河县立初级中学第一任教导主任、师范毕业),有国民党国防部上尉参谋龚臣贤,有黄浦军校第七期学生杨胜国等。中华人民共和国成立后,南岑塘人更是重视教育,努力读书。老一辈的大多是初中毕业,还有部分师范毕业的。恢复高考以后,陆续有人考入中国人民解放军第一理工大学、昆明陆军学院、上海海事大学、北京电子科技学院、贵州大学、贵州师范大学等高等院校。据不完全统计,南岑塘这个小小的村子考上大学的达100余人,其中还有数名研究生,成为远近闻名的教育之村。

四、南岑塘,永远的清江门户

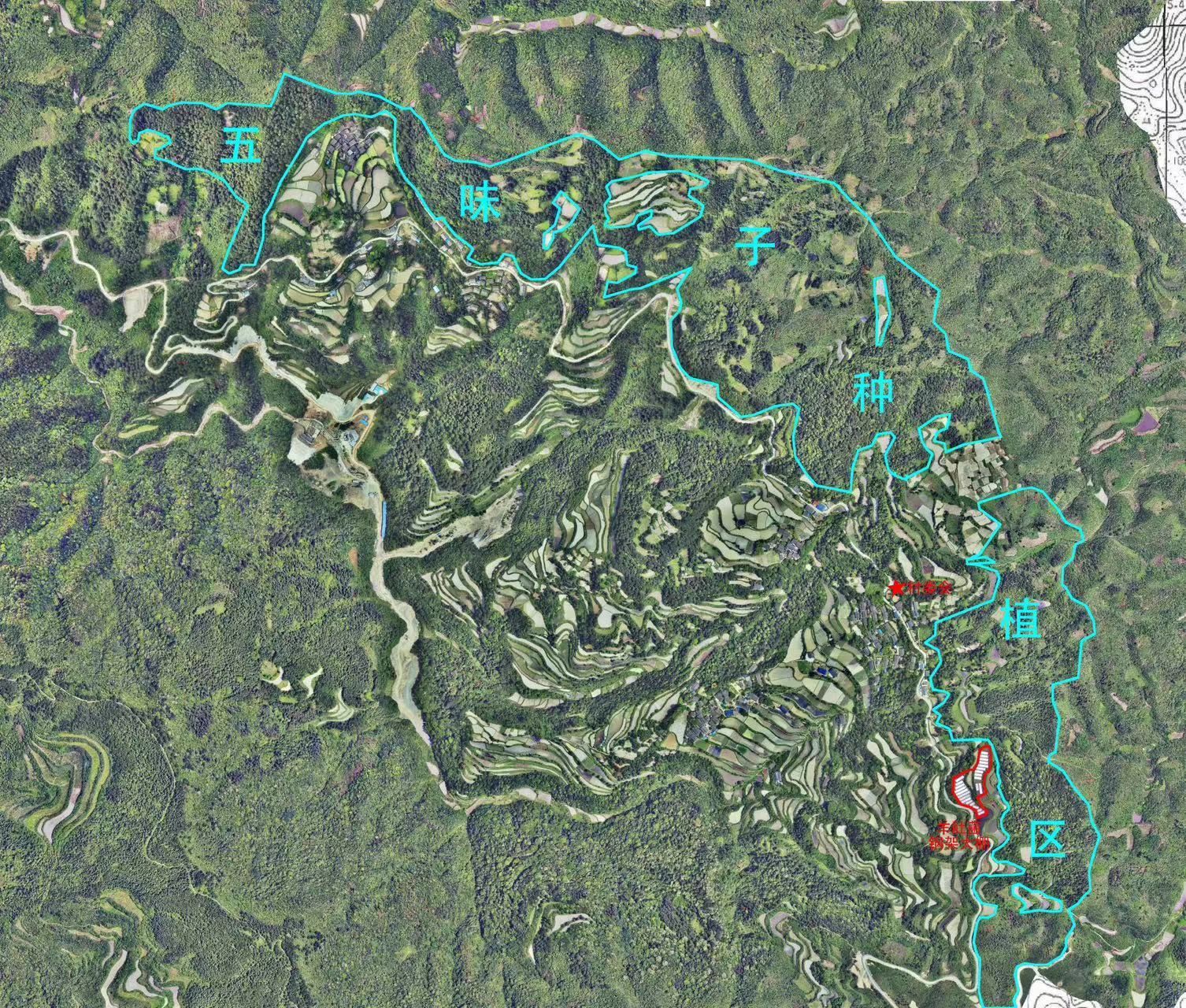

南芩村产业区域

南芩村产业区域

从前,南岑塘因其险要的地理形势成就了其清江门户之名。现在,勤劳智慧的南岑塘人艰苦奋斗,以极大的热情投身于建设家园、经济建设、社会发展之中,为新中国的建设发展贡献了南岑塘力量。南岑塘由过去的古道驿站“清江门户”,变成了交通便捷、产业兴旺、宜居宜游、乡风文明、治理有效、生活富足、和谐美丽的“全省民主法治示范村”“州级生态村”“全省脱贫攻坚先进集体”“全省党支部标准化规范化建设示范点”“全县乡村振兴建设示范村”。当今的人们正沿着古道驿站寻找历史足迹、体验民族文化等休闲观光旅游的旅游胜地。

作者介绍:

张昌国,苗族,生于1978年12月,系黔东南州作家协会、贵州省作家协会会员,贵州省第四届中青年作家高级研修班学员,中国少数民族作家学会会员,《贵州民族报》特约记者。酷爱文学创作,习作《一双皮鞋的遐想》《悠悠岩寨情》《小城春雪》《久违的阳光》《村恋》等40余篇散文、200余条新闻消息见《黔东南日报》《贵州民族报》《贵州政协报》《贵州日报》《杉乡文学》《贵州作家》等报刊。