舞剧《天蝉地傩》的舞台哲学语言:再现、意象、共鸣

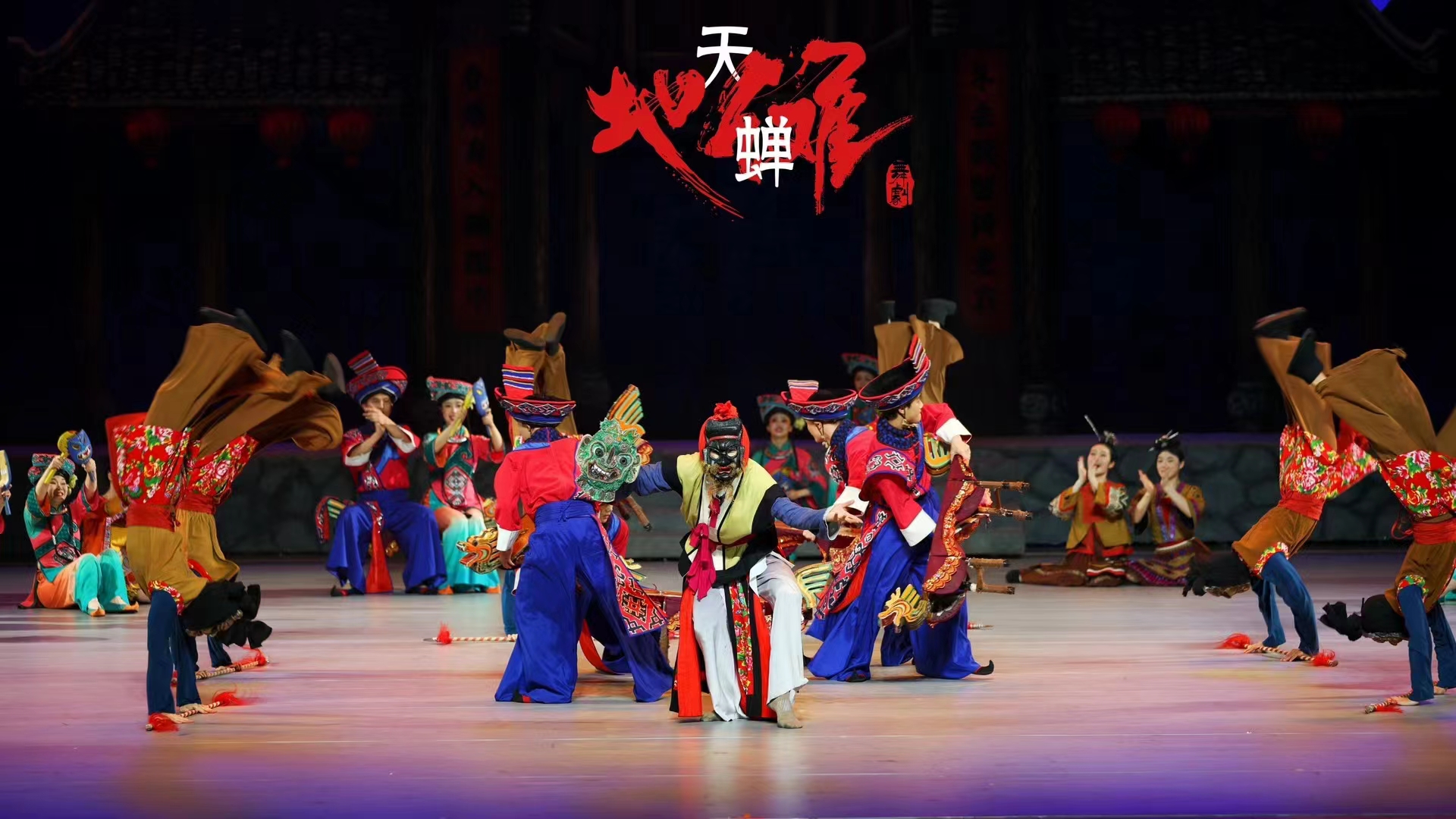

作为国家艺术基金2024年度传播交流推广资助项目——大型民族舞剧《天蝉地傩》,经过全新升级,于6月27日至28日19:30,在贵州省国际会议中心剧场上演。该剧由国家一级导演、中央民族歌舞团原团长丁伟倾情创作,贵州省歌舞剧院精心打造。升级版舞剧以数字化多媒体技术,将传统与现代元素融为一体,为观众营造出一个既神秘又真实的艺术世界。

《天蝉地傩》是一部融合了世界级非物质文化遗产侗族大歌和国家级非物质文化遗产、享有“中国戏剧活化石”之称的傩文化,将中国传统元素与现代舞台艺术巧妙交互的舞剧,以其深邃的哲理内涵和独特的艺术表现力,深受观众喜爱。作为贵州师范大学音乐学院的一名舞蹈教师、舞蹈编导,在观看舞剧后,对这部剧给自己带来的哲学思考,对天、地、人三界和谐共生的向往,以及对生命轮回的反思,有了全新的感悟。

一、天蝉与地傩的生命再现

舞剧《天蝉地傩》蕴含着“对人性、爱情与文化传承的深刻思考”。舞剧以虚实相生叙事性的多维空间,展现了人与自然、人与社会、人与自我之间的和谐与冲突,引发了观众对生命意义的深度思考。

“天蝉”象征着高洁与超脱,“地傩”则代表了大地的厚重与生命力。两者在舞剧中相互交织,形成了一种动态的平衡,体现了中国古代哲学中“天人合一”的思想。“天蝉”,作为一种自然界中的生物,其生命周期的短暂与蜕变过程在哲学中常被用来象征生命的短暂、蜕变与重生。它的出现象征着生命的短暂辉煌,如同瞬间的绽放,尽管短暂,却充满了力量,也隐喻着人类对超越自我、追求自由的渴望。“地傩”,是中国传统文化中的一种重要元素,代表着对土地、祖先和自然力量的敬畏。在不同地域和文化中,地傩有着不同的形态和意义,但其共通之处在于对生命、繁衍和自然秩序的尊重。

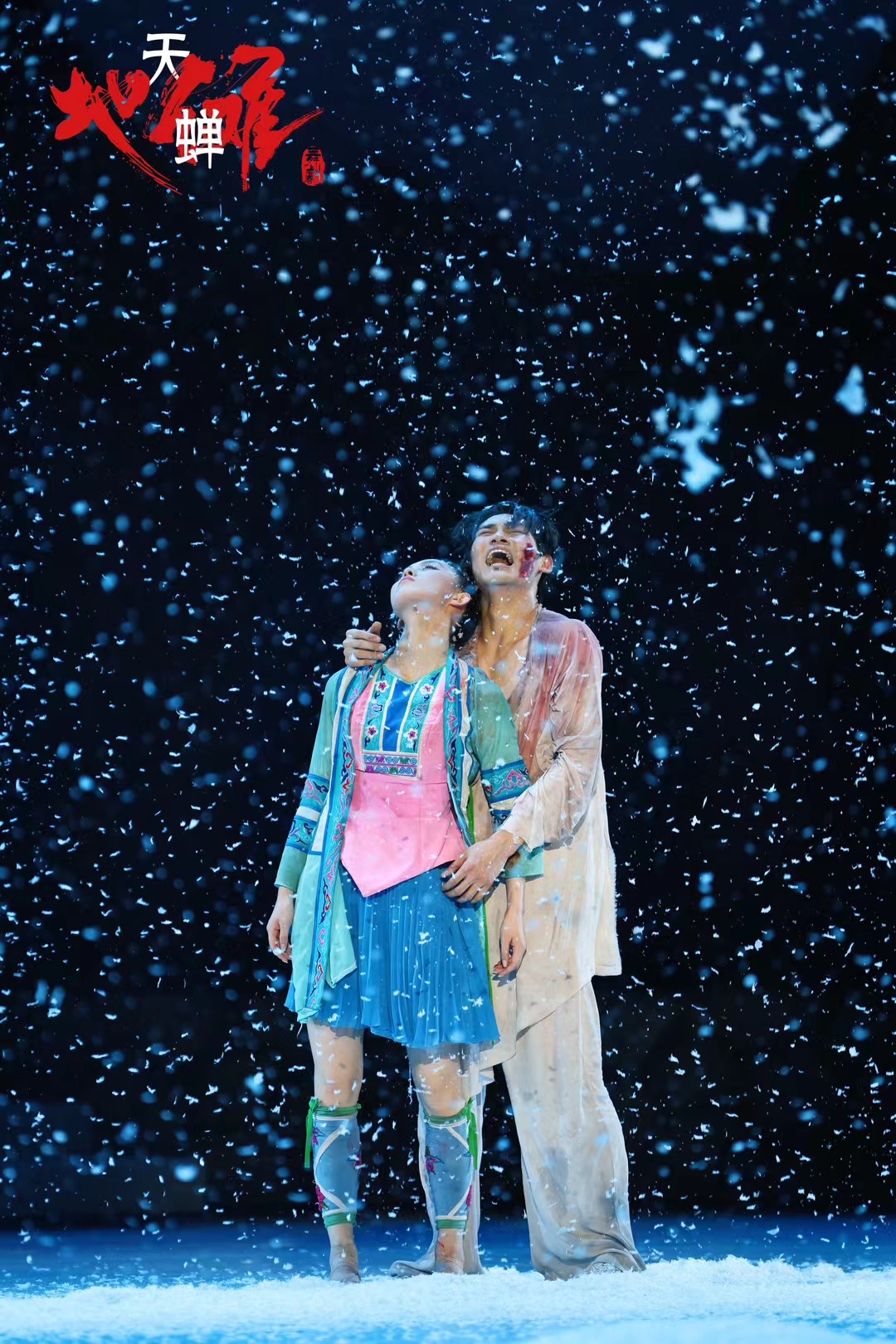

男主角“仓”与女主角“蝉”之间辗转坎坷的爱情故事以一场漫天的大雪结束,彰显了爱的力量与超越的能量。有曾经看过15年前老版的观众感叹:“还是那场大雪、物是人非、斗转心意、苍天桑海、彼时怜人”。“天蝉”的纯粹与“地傩”的庄重形成鲜明对比,这种对比不仅体现了阴阳相生、万物并行的道家哲学,并透过意象化符号构建反映了生死轮回的观念。通过角色的互动和情感冲突,揭示了社会规则与个体命运的交织,在儒家的道德伦理观念中探讨人与社会的关系。以艺术的形式展现了人类对宇宙、生命和存在的探索,是传统与现代文化交融的典范。从人性的角度,舞剧深入挖掘了个体在社会与文化中的定位。

从文化传承的视角,舞剧重新解构了侗族民俗文化和傩文化,使其在现代社会中焕发新生。这种跨时代的文化表达不仅是对传统文化的尊重和保护,更是对其现代价值的一种探索和创新。既保留了文化遗产的原生态魅力,又赋予其现代舞台艺术审美的新形式。

从生离死别的人鬼之恋中,揭示了生命中的轻与重,短暂与永恒的辩证关系。生命的循环与再生主题以富有象征性的舞蹈动作和场景设计巧妙地展现出来。从民族的历史中走来,带着对民族文化的深厚内涵,用戏剧结构、数字化空间虚实对比、传统与现代舞蹈语汇的碰撞,蕴含了生命的涌动,从生到死,再到新生,循环往复,如同结尾侗族大歌哼鸣中再现的大自然韵律。

二、虚与实的哲学意象

舞剧《天蝉地傩》通过丰富的道具与人物设计,深刻表达了剧中的哲学意象,这些设计不仅赋予作品独特的视觉美感,还深化了剧中哲学思想的表达。

(一)傩面具的哲学意象

神秘与力量的象征:傩面具是整部舞剧的核心道具之一,它不仅是表演的道具,更是贯穿剧情的重要元素。在傩文化中,面具被视为神与人之间的媒介,每个面具都代表不同的神灵和故事。这种神秘的象征体现了人类对未知力量的崇拜和敬畏。

真实与虚幻的边界:剧中男主角“仓”,因容貌自卑,却通过戴上傩面具获得了自信,显示了人们如何在文化传统中寻找到自我价值与认同。这种转变不仅揭示了个体内心的复杂情感,也反映了文化对于塑造个人身份的重要性。面具赋予了他双重身份,显示了人们在日常生活中扮演的各种角色及其背后的真实自我。这探讨了真实与虚幻之间的哲学问题,即人们如何在社会角色与内心自我之间寻找平衡。

(二)侗族大歌的音乐意象

爱情与生命的颂歌:侗族大歌以其悠扬的旋律和深情的歌词,表现了人类对爱情和生命的歌颂。在剧中,侗族大歌不仅作为一种音乐形式存在,更成为连接人与人之间情感的纽带。这种音乐的流动性和渗透力,象征着爱情的力量,能够超越外在缺陷和社会偏见。

传承与创新的融合:舞剧将侗族大歌与傩文化结合,创新性地将两种非物质文化遗产融为一体。这种融合不仅保留了传统文化的精髓,也赋予其现代舞台艺术的新形式,展现了文化传承与现代创新的结合之美。

(三)人物符号的生命意蕴

“仓”与自我认同:男主角“仓”因戴上傩面具后,不再因为容颜而自卑。这一转变探讨了个体如何在社会与文化中找到自我价值与认同。他的心路历程,实际上是每个人在面对现实压力时的自我救赎和成长。

“蝉”与爱的力量:美丽善良的侗族姑娘“蝉”,用她的爱情打开了“仓”的心扉。

她的存在不仅丰富了“仓”的内心世界,也展示了能够超越外在的缺陷和社会的偏见的善良之力。

(四)舞台设计与哲学隐喻

自然与文化的交织:舞剧的舞台设计融合了风雨桥、鼓楼等贵州特有的自然景观与建筑元素。这些元素不仅为观众提供了视觉上的享受,更隐喻着人与自然、文化的和谐共生。舞台上的每一个实景都承载着深厚的文化内涵和历史记忆。

时空穿越的意象:舞剧通过数字化、多媒体化的舞台呈现手法,实现了时空穿越的效果。这种时空转换不仅增加了戏剧冲突的张力,也探讨了时间与空间对人类生活的深远影响。

(五)道具与服装的哲学解读

传统与现代的对话:升级后的舞剧在服装和道具上进行了全新设计,融合了传统民族服饰与现代时尚元素。这种设计不仅展示了民族文化的多样性,也体现了传统与现代在当下社会中的对话与融合。

符号与意义的传达:每一件道具和每一件衣服都是一个文化符号,它们在传递故事的同时,也在传达深厚的文化意义。那神秘的傩面不仅是一件道具,更是古老文化的象征;那精美的侗族刺绣,记录着民族文化的历史和变迁。

三、生命哲学的情感共鸣

侗族,一个向往和谐、追求自由、真实的民族,无论是天籁之音侗族大歌,还是象征着纯洁自由的非物质文化遗侗戏《珠朗娘美》,都从生命的意蕴中幻化出“天人合一、和谐共生”的文化内涵。舞剧《天蝉地傩》也以意象化的符号再现,深入探讨了和谐共生、生命循环与自然规律的哲学核心概念。编导巧妙地融入了对现代社会的深刻洞察,通过舞者的肢体语言和舞台布景,观众得以窥见人类社会的种种现象。例如,群体动态的编排暗示了社会的集体意识和个体在其中的角色,舞者的互动反映了人与人之间的联系与冲突。在赶集场景中,舞者们形成有序的队列,象征着社会规范和秩序,而个体的挣扎与突围则揭示了对自由与个性的追求。这些生动的舞台画面,不仅展现了社会的多元性,也探讨了社会变迁对个体生活的影响。当舞蹈语汇呈现出挣扎与困顿,或许在诉说压力与偏见下个体的生存状态;而当他们携手共舞,和谐共生,这象征着对和谐的向往。舞剧将社会哲学的思考具象化,让观众在艺术享受的同时,反思社会现象背后的深层次问题。它揭示了社会的矛盾与和谐,挑战与机遇,以及个体与集体的关系。舞剧的现实意义在于,它激发了观众对于社会公正、人性尊严以及人与自然、人与社会和谐共处的思考。同时,它也鼓励观众在日常生活中,承担起改善社会、关爱他人、促进和谐的责任,从而将艺术的启迪转化为实际行动,推动社会的积极变化。

舞剧《天蝉地傩》的多元、多维的艺术表现手法,构建了一个立体的哲学空间,让观众在欣赏艺术的同时,能够对生命、自然和社会进行深度的哲学探索,实现了艺术与哲学的完美融合。舞台空间的动态变化,象征着生命的轮回与转变。多时空叙事的手法,如象征性的象征和隐喻,使观众在解读过程中自发地进行哲学思考。舞剧揭示了个体与群体、静与动、生命与死亡之间的辩证关系。观众在欣赏舞者精湛技艺的同时,也被引导去思考个体在自然与社会中的位置,以及如何在变化中保持内心的平衡与和谐。舞剧中的生命循环主题,提醒人们尊重生命的短暂与珍贵,理解生死的自然规律,从而在快节奏的现代生活中找到生活的意义与价值。

升级版的《天蝉地傩》通过现代手法演绎民俗古老的故事,展现了文化传承的多样性和包容性。这种古今交融的表达方式,既保留了传统文化的精髓,又赋予其新的生命力,激发了人们对本土文化的重新认识。舞剧的成功,启示我们文化传承不仅仅是复制和模仿,而是要敢于创新,以适应不断变化的时代需求,使古老的文化在新的语境中焕发出新的光彩。

全球化背景下的跨文化对话也为舞剧提供了新的哲学视角。《天蝉地傩》的哲学启示预示着未来舞剧在哲学领域的广阔探索空间。随着社会的不断发展,舞剧可以进一步探讨更深层次的哲学议题,如科技与人性的冲突、全球化背景下的文化身份认同,人类与自然、宇宙的关系等。舞剧可以成为哲学思考的载体,以直观、感性的艺术形式引发公众对这些复杂问题的思考。

作者:贵州师范大学袁敏

摄影:贵州省歌舞剧院李雪韵