《“渠”通人和焕生机》:绝壁凿渠 问山要水

在毕节市七星关区生机镇的重重大山深处,一条条盘旋于悬崖上的“绝壁天渠”堪称一道道“人间奇迹”,滋养着千千万万生于斯长于斯的生机儿女。从1956年起,当地群众在食不果腹的条件下,手持钢钎錾子,向大山“进军”,他们腰缠绳索挂在一面面几百米高、刀削般的绝壁上,一锤一錾凿出卫星、高流、镇江等十条“绝壁天渠”,彻底改变了生机人世世代代缺水少粮的穷苦日子。从第一声开山炮响到渠通水畅,这一条条舞动在悬崖峭壁上的“生命之渠”,便汇聚了无数人的青春和勇气。

绝壁凿渠 问山要水

00:00 / -赤水河畔的生机镇镇江社区许家河渡口,稻田已经收割完毕,橘子、柚子满挂枝头,家家户户的院子里瓜果飘香。一大早,78岁的胡家珠老人高高兴兴地哼着歌谣,从院子里的树上摘下一个柚子,转身回屋准备早餐。

这间有着50年历史的老木屋,里里外外收拾得干净整洁,屋外是一个不大的农家小院,简单摆放着两把木椅、几条板凳,坐在院内不时能听见几声鸡鸣狗吠。老屋左侧是胡家年轻一辈新修的二层平房,室内时髦的家具、家电一应俱全。眼前景象早已不是当年“三年两不收”“缺吃少穿”的贫穷面貌。

修渠老人胡家珠

修渠老人胡家珠

说起过去的苦日子,胡家珠指着老屋背后连绵的大山,嘴里换了一句当年传唱的民谣:“生机公社山连山,眼望河水喊口干,缸中没有三碗水,既缺吃来又少穿。”

流传一时的民谣道不尽生机人的苦涩。即使有赤水河奔流而过,但从海拔1930米的罩子山到海拔530米的河谷,坡陡谷深、山路崎岖,再加上喀斯特岩溶地貌留不住水等因素制约,生机历来取水艰难。

遇上天公不作美,大片土地广种不收,人们就连苞谷、酸菜都吃不上。人畜饮水更是艰难。实在没水了,只能挑着水桶走十里八里的山路,下河挑水。一去一回就是一上午,路上要是晃晃荡荡洒了些,回到家就只剩半桶水。有时候,人还得跟鸟儿抢水喝。

“农民缺水缺到哪个程度?路边有个塘,下雨天,塘里装满一坑水,干旱天,山上的鸟就来喝来吃这一坑水。农民就说,过路塘过路塘,一坑脏水黄浆浆,山上鸟儿喝食好,农夫背去洗衣裳。”胡家珠说。

祖祖辈辈望天吃水的生机人尝尽了苦头,骨子里对水的渴望在上世纪50年代终于迸发成行动的力量,人们在极其艰苦的条件下,向高山、悬崖、绝壁发起了绝地反击,发誓“问山要水”。

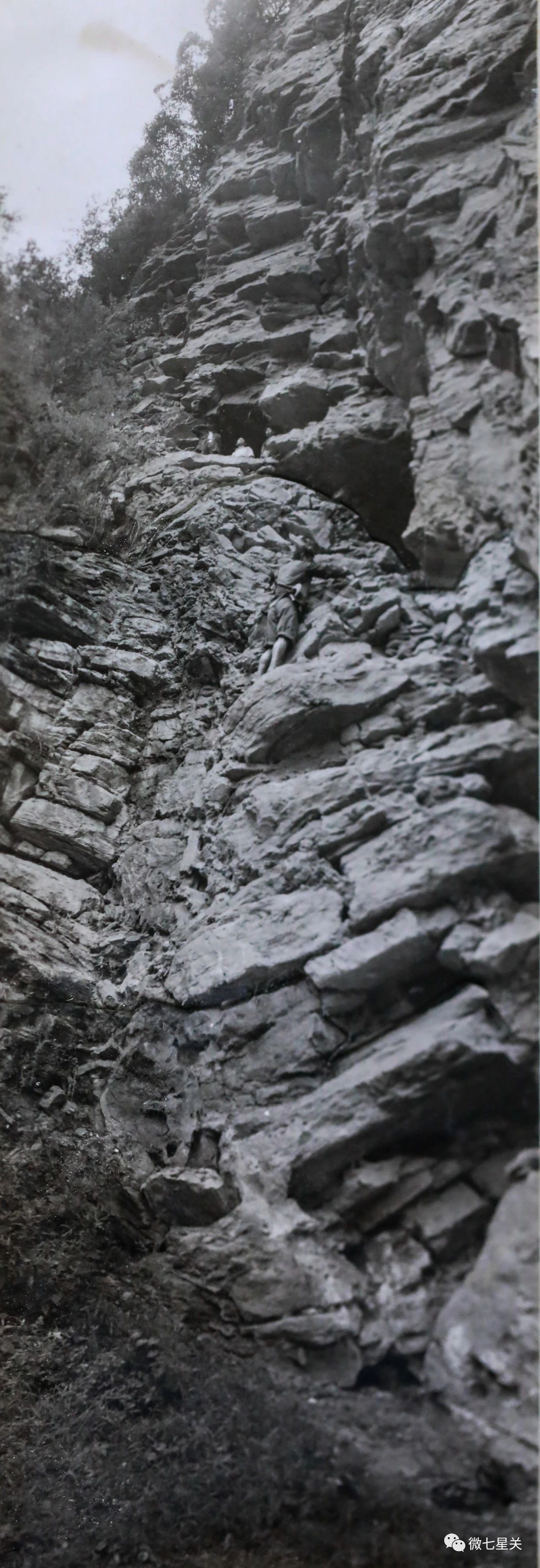

资料图来源详见水印

资料图来源详见水印

1956年腊月二十,一声黑火药爆破声响彻生机镇镰刀湾村,原毕节县农水局技术员徐荣和时任公社书记左遗轩,率领80多名青壮年背上钢钎、錾子、锤子等工具,掀开了生机人战天斗地、劈山引水的修渠史。

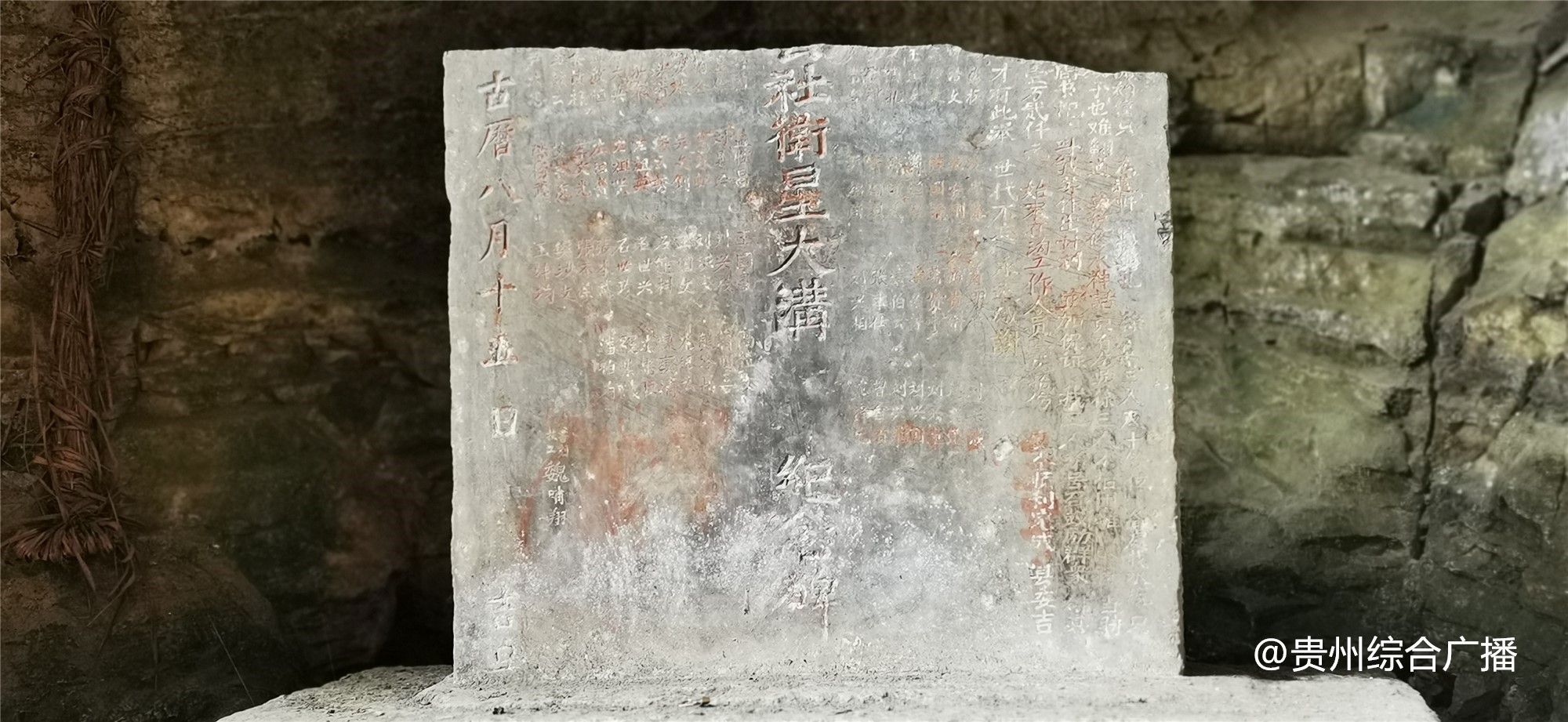

卫星大沟石碑

卫星大沟石碑

跟随修渠老人吴文明的脚步,我们爬上了镰刀湾村雄奇、险峻的大山,山腰间一条不足一米宽的小路上,约50公分宽的水渠从千岩万壑间逶迤而来,向着田间地头潺潺流去,当地人称之为“卫星大沟”。

修渠老人吴文明

修渠老人吴文明

沿着大沟行走,听水流声淙淙,一路穿过悬崖绝壁、山洞阴河,头顶千峰跌宕,脚临万丈深渊,心中不免一紧。60多年前,16岁的吴文明第一次缠着绳索爬上危崖陡壁往下看时,也曾吓到头皮发麻。

在卫星大沟的崖壁上,每隔几步就能看见一道道横七竖八、长短不一的钎痕炮眼,吴文明的回忆也随之倾泻而来。没有路,修渠人就吊至半空在百米高的绝壁上一锤一錾凿石缝;没有炸药,他们就用“一硝二磺三木炭”的土办法去炸石山……为了早一天吃上水,为了引水灌田种稻谷吃白米饭,镰刀湾人想方设法要在“猴子走路都要打蹿蹿”的悬崖峭壁上凿出名堂来。

修渠人当年写下的安全标语

修渠人当年写下的安全标语

在一处名叫虎口岩的地方,当年写下的“同志们注意安全”的标语依然清晰可见。吴文明不禁喟然长叹,修卫星大沟最吃力的一关就在这儿。

要拿下虎口岩,得先攻克一个30米的黑洞。面对这段如铜墙铁壁般坚硬的山崖,修渠队分成3个小组,从左中右三路发起进攻。当时只有钢钎、二锤等简易工具,自制的黑火药爆破威力小,而且地形高低起伏,凿出洞来还要清理碎石修整地面再挖沟。“这里的石头是箍紧的,放一炮,只下来一撮箕石头。而且洞里地势不平,要先打高处填地下,起码填了20~30公分。”吴文明说,修渠队没日没夜地打了整整半年,才攻下这里。

吴文明手指炮眼

吴文明手指炮眼

1958年正月,主渠长8公里的卫星大沟建成通水,镰刀湾人凿出生机第一条天渠的喜讯迅速传开,相邻的其他村寨坐不住了:“他们能修,我们也能!”。

紧接着大刀阔斧“闹革命”的是生机镇高流村。村里80多岁的修渠老人许光福回忆道,1958年10月,村里派出10多名妇女和30名男性劳动力组成了“长修队”,着手打造高流大沟。为了节约每天上工翻山越岭的时间,大伙在悬崖上的娃娃洞“安营扎寨”,一住就是三年。

修渠老人许光福

修渠老人许光福

“同住在山洞,地下就是床,茅草当铺盖,艰苦岁月长,干活在一起,毛巾共一张,布票一丈二尺七,买起裤子没衣裳,顿顿红薯包谷饭,南瓜酸菜是好汤。”这首打油诗,就是当时“长修队”的真实写照。“娃娃洞里比较宽,我们就砍木棒搭在上面,割山木草来垫,被子也没有。大家到四川去买稻草,编成草帘子当被子,编成的席子当床单。”谈及当年的种种艰苦,许光福记忆犹新。

资料图来源详见水印

资料图来源详见水印

悬崖边上,幕天席地、披星戴月,长修队吃过的苦头太多太多。无论严寒酷暑,他们衣着单薄,打着赤脚或穿着草鞋攀岩走壁去修渠。吃的就是清汤寡水搭配红薯、玉米面,盐巴、辣椒就当油。

高流大沟前后历时8年,直到1966年全线竣工。修渠过程中,陆正华、许光美、刘明志等3名同志牺牲。

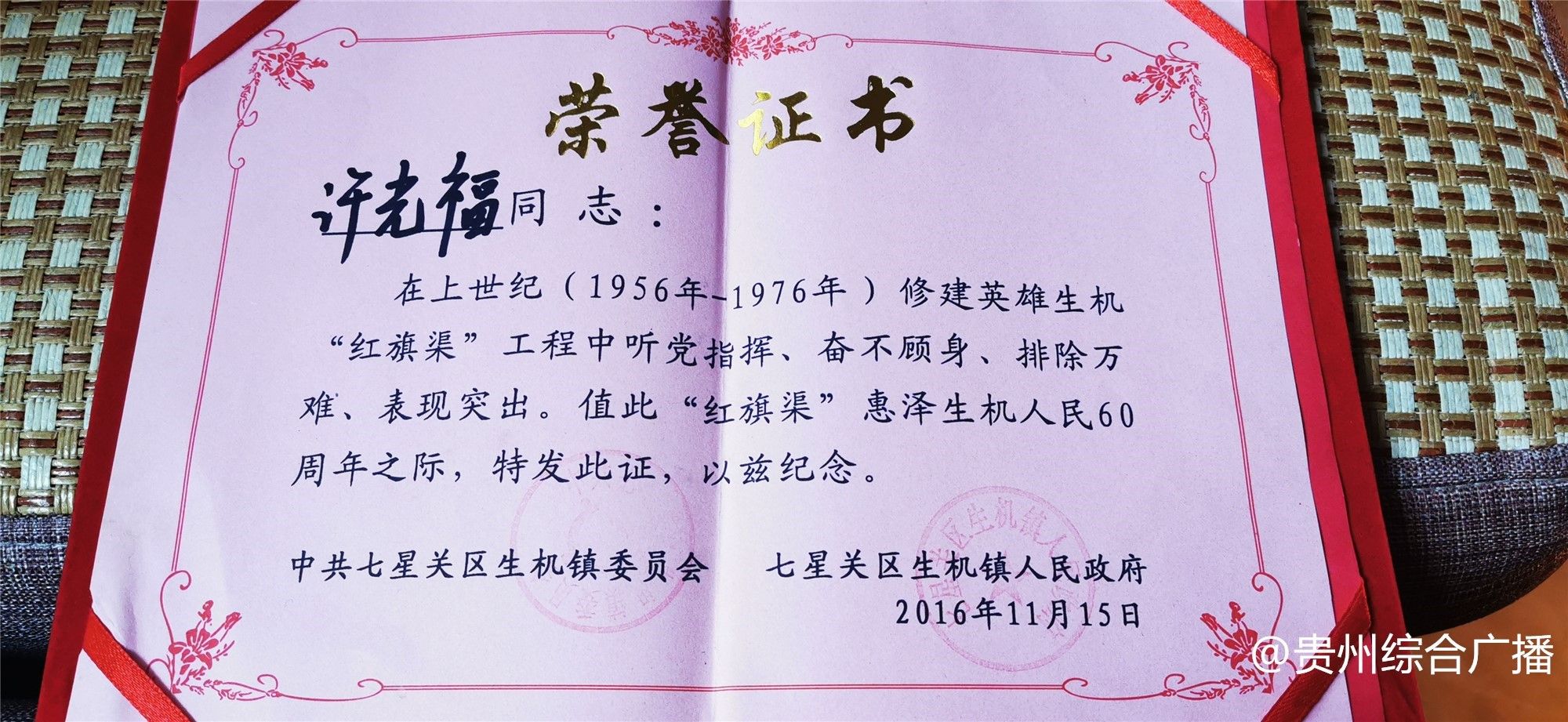

许光福的荣誉证书

许光福的荣誉证书

被大山吞噬的生命何止于此!修建跃进大沟付出的惨痛代价也是修渠老人胡家珠心中之殇。

1958年,年仅15岁的胡家珠跟着村里60多名青壮年一头扎进了大山,踏上了修渠路。在这场艰苦卓绝的奋战中,由妇女组成的“刘胡兰排”和男同志组成的“黄继光连”相继征服了“雀飞无处站,走兽不能行”的斜厂岩、梯子岩等悬崖绝壁,也是在这条主渠长13公里的大沟修建过程中,6个鲜活的生命就此陨落。

资料图来源详见水印

资料图来源详见水印

说起牺牲的6名队友,胡家珠面色凝重地陷入回忆。斜厂岩是跃进大沟上最险峻、最难以逾越的一道“鬼门关”,当时29岁的高体宽正在检查哑炮,排除险情,谁料一声巨响袭来,他被巨大的冲击力抛向半空,“像蓑衣一样飘到山下去了”。眼睁睁看着高体宽牺牲,无疑给了大家当头一棒。第二天,没有一个人来上工。

胡家珠说,缓了几天后,不甘心的修渠人们又聚在了一起,指着悬崖险峰喊出了豪言壮语,“‘黄继光连’的那些人就指着斜厂岩,拿他当做敌人,就说,崖高,高不过我们的智慧;崖长,长不过我们的双手;石硬,硬不过我们的决心。龙出海虎下山,英雄面前无困难。打通斜厂岩,镇江变成米粮川。”

资料图来源详见水印

资料图来源详见水印

有了将“镇江变成米粮川”的雄心,大家就更加坚定了战天斗地的决心。大沟快要打通时,意外再次发生。时年24岁的张仁智身强体健,爬高上梯不在话下,打炮眼、装炮、点炮更是当仁不让。一天,他装好炮点燃炸药,喊大家在200米以外的地方躲避,自己却不幸被飞石砸中头部,倒在了崖边。

张仁智的妻子是“刘胡兰排”排长杨学飞,万分悲痛下,她花了半个月时间料理好丈夫的后事,又出现在了修渠现场。“杨学飞主动地说,我把眼泪揩干,大家都不要哭了。这个沟还没有通,罢休了?不可能!抬他去埋了,我们还要陪你们打通沟。”说到这里,胡家珠满眼钦佩。

有志者,事竟成!1966年5月,镇江大沟全程贯通。看着涓涓清流从出水口不断涌出,胡家珠和许许多多修渠人一样泪湿眼眶。

水流到哪里,欢声笑语就带到哪里。胡家珠清晰地记得,老人们谈笑着,从渠里舀出一瓢瓢清水灌满自家的水缸,搜罗出大堆锅碗瓢盆、陈年家私洗个痛快。小孩儿活蹦乱跳地跟着大人,一会儿舀水,一会儿提水桶,好不热闹。

资料图来源详见水印

资料图来源详见水印

此后,道道天渠在生机大地纵横延展,化作了悬崖绝壁上的条条“水龙”,彻底结束了祖祖辈辈“眼望大河喊口干”的时代。“十大天渠、八大水库”工程,解决了生机40000多亩耕地用水,让3.5万多群众受益。

60多年过去,崖壁石缝中嵌入了绿树蔓生的枝丫,爬满了过去光秃秃的荒坡、石山,当年修渠的地方渐渐被掩藏在青山之中。如今的生机流水淙淙、五谷丰登,绝大部分人家都种上了桃子、李子、柑橘等水果,一年四季瓜果飘香。

“二三月间你来镇江,漫山遍野果花香;四五月间你来镇江,农民打田插秧忙;八九月间你来镇江,家家户户谷满仓;十冬腊月你来镇江,柑橘成熟正采摘,迎来四面八方客……”新的民谣开始在乡间朗朗传唱。

胡家珠悠闲地坐在自家小院里,将刚刚剥好的一瓣柚子送入口中,三分酸涩七分清甜同时袭来,老人不自觉地嘴角上扬。

贵州台王先宁、黄瑾、陈思思、黄蓓