贵州文化老人丨真、草两种书体的本质

三千七百五十字,字字珠玑耳目新。

务去陈言抒灼见,肯将浅喻醒迷津。

腾蛟震电文如繖,屈铁流金笔入神。

伟业未完遗尺璧,弦胶待续竟何人?

——黄源

我国书法发展到唐代,至少已有2000多年的历史,书法理论也有500来年的历史,可是还没有人从美学的角度来讨论书法的性质,更无人探究真、草书之间的本质问题。过去大量书论文章主要是从宏观角度来概括一些书体的结体和意象,或者从技法上作研究。孙过庭是第一个对真、草书作本质上探索的人。他说:“真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质。”这就揭开了真、草二书体的本质,是发前人所未发的确论。(注:真书,指的是从汉魏到隋唐以前的过渡性楷体。)

真书和草书,从表面的点画和结体看,是相差天远地远的,绝无相同之处。然而,从运笔的过程看,从运笔所采取的手法看,则又完全是一样的。这是由于人们习真书不到家,学草书也是模模糊糊的,对于真、草两体的认识都只是肤浅地了解。因此,将真书与草书对立起来,未能见到两者的共同规律。其实如果在认识上和运笔的手法上彻底弄清,会知道这种书体是同源异派的,像一棵大树的两大枝干,是同根的。为什么这样说呢?因为写真书时,点画之间本有顾盼映带等关系,这种关系是在点画之间移行时,不明显地表现其联系。这种移行情况转到草书,便明显化了,真书只是意连的,在草书却实连起来。至于说草书有其本身的特点,如裁省点画、改变位置等,与此并不矛盾。

清包世臣在《删定吴郡书谱序》的附论中说:“吴郡论真、草,以点画使转,分属形质和情性,其论至精。盖点画力求平正,易成板刻,板刻则谓之无使转;使转力求姿态,易入偏软,偏软则谓之无点画。其致则殊途同归,其词则互文见意,不必泥别真、草也。”那意思是说,真、草两体于点画使转,都是重要的,并无偏重。如果有人把真、草的用笔人为地分隔起来,以为二者的笔法各不相干,那就弄成“或乃就分布于累年,向规矩而犹远,图真不悟,习草将迷”。那是绝不会学好真书,也无法学好草书的。要想学好真、草书,除应理解两书体的笔法有相同、相通之处外,还要“旁通二篆,俯贯八分,包括篇章,涵泳飞白”。历史上精于这种奥妙的,要推张芝和钟繇了。他说:“伯英不真,而点画狼藉;元常不草,而使转纵横。自兹以降,不能兼善者,有所不逮,非专精也。”关于这一段的解释,包世臣在《答熙载九问·二》阐述得透辟,“世人知真书之妙在使转,而不知草书之妙在点画,此草法所为不传也。……盖必点画寓使转之中,即性情发形质之内,……而节节换笔,笔心皆行画中,与真书无异。过庭所为言‘张不真而点圆狼藉’……至谓‘钟不草而使转纵横’。”此语并传尽真法,盖端庄平直,直势也;古人一点一画,皆使锋转笔以成之,非至起止挈曳之外用使转。纵横者,无处不达之谓也。盘纡跳荡,草势也,古人一牵一连,笔皆旋转,正心着纸,无一黍米倒塌处。狼藉者,触目悉是之谓也。草法不传、实由真法之不传。真、草同源,只是运指换笔而已。简单地说,真书的平正笔画,不是死板地平拖,而是在不断地使转写出。同理,草书的弧曲线条,则务使处处有折,处处满实。“苟知其术,适可兼通”,这才是学习真、草书的方法。

另外,他对一般人悟不透篆、隶、草、行、楷等书体在笔法上的共性也作了解释。从现象看,当然是各自不同,唯从运笔的本质上说,却是一样的,并没有什么体的问题。所以他说“假令薄解草书,粗传隶法,则好溺偏固,自阂通规,讵知心手会归,若同源而异脉;转用之术,犹共树而分条者乎”!所以他接着指出要“熔铸虫、篆、陶均草、隶”。之后更大声疾呼说,“岂知情动形言,取会《风》《骚》之意;阳舒、阴惨,本乎天地之心,既失其情,理乖其实,原夫所致,安有体哉!”确实,从本源上说,是没有什么体的,这真是独步千古的高论。

他也顺便谈了一下篆、隶、草、章的特点:“篆尚婉而通,隶欲精而密,草贵流而畅,章务检而便。”虽然只是几句简语,却已道出了四种书体的特色,明杨慎《墨池琐录》:“此四诀者,可谓鲸吞海水,尽露出珊瑚枝矣。”信然。

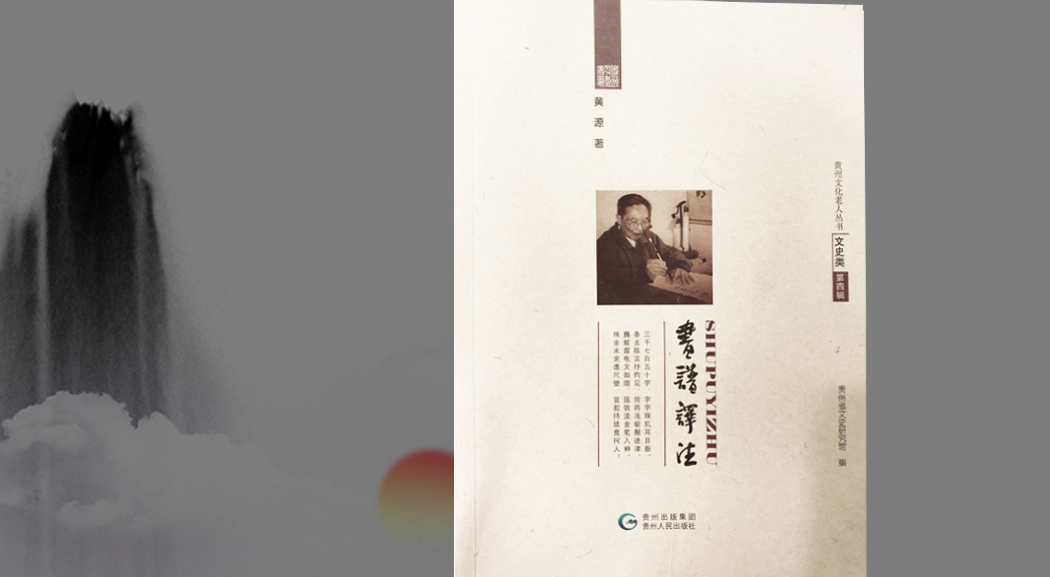

黄源(1914-2006年),字子渊,湖南常德人。1930年代考入湘雅医学院本科班,毕业后入国立贵州大学农业经济系,委任为贵州大学子校校长。1950年起历任第三军医大学解剖学讲师、贵阳医学院解剖学教授。1985年被聘为贵州省文史研究馆馆员,并任馆办贵州省业余书法艺术学校校长兼教授、贵州文光书画研究会会长、贵州省书法教育研究会会长。擅金文、汉隶及章草,喜作水墨写意画。出版专著《<急就章>还真帖》《书法讲座》。