“精读堂”特别策划丨经典永远年轻——王剑平X南方:每一本书,都是一块砖

因为有书,时光便也不会老去

经典永远年轻

FM91.6贵州音乐广播 联合

贵州文学院“精读堂”特别策划

特别鸣谢:千翻与作

点击音频收听节目

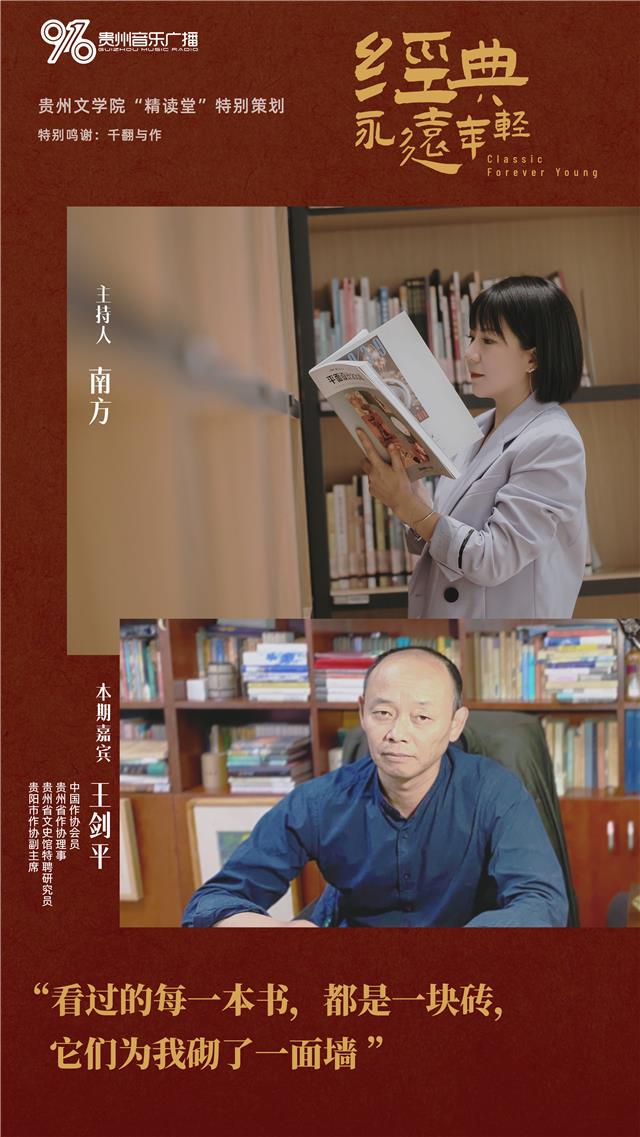

本期嘉宾:王剑平

中国作协会员

贵州省作协理事

贵州省文史馆特聘研究员

贵阳市作协副主席

王剑平

中国作协会员、贵州省作协理事、贵州省文史馆特聘研究员、贵阳市作协副主席。原《花溪》文学月刊编辑,《艺文四季》副主编,编辑公开发行图书40余种。

1992年开始文学创作,在全国各级报刊杂志发表小说、散文、报告文学、理论随笔若干,作品入选多种选本,有作品译介国外发表,获德国之声国际文学奖、延安文学奖、贵州省政府优秀文艺作品奖、贵州省文艺奖等,应邀出席法兰克福国际图书博览会小说论坛。著有《城市形状——王剑平中短篇小说集》,长篇小说《黔中护宝记》(《护宝记》),散文集《荒谬的眼睛》等。

1、一本书之所以称为经典,需要具备什么条件?

很久以来,我们都习惯一种说法,叫“开卷有益”。现在看来,这话未必正确,我自己写东西,也当编辑,我对差不多的书都保持警惕。特别是现在,新书铺天盖地,我看过一份资料,是2012年的统计数据,2012年中国内地出版的新版图书是24万种,还不包括长销书和再版书,这一年正好是世界第17个读书日,据统计,当年中国人平均纸质图书阅读量是4.93本。

我不知道这个数据是否准确,但我估计,即便有差错,这个差距也应该不大。就算相差大一点,这个结果仍很惊人。以我家为例,我家人口高峰值时有17口人,除了在校读书的,毫无目的,能主动拿书看的只有2人。所以我相信这个统计。这个现象应该是一个社会问题。除了社会问题,当然还有图书自身的问题。24万种新书,都值得读吗?如果让我从这24万种新版图书中找一两部经典,我真是无从下手。

图书的数量、种类,无论是内涵还是外延实在是太广泛了,需要读的书很多,不需要读的书也很多。不同行业应该都有自己的经典,就我个人而言,我是否可以把书的范围限定于文学这个类别,这样不至于触犯众怒。

2、为什么阅读经典?

意大利作家卡尔维诺有本书,书名就叫《为什么读经典》,在这本书中,卡尔维诺给经典做了14个定义。

就我的个体经验而言,我的经典就两个:一个公众认可的经典,包括传统经典和现代经典,这一部分经典是经时间检验过的,也经历了不同的个体感受。这部分经典是比较可靠的。这部分经典也有不被另一些个体承认的,比如我们熟悉的博尔赫斯、比如詹姆斯的《尤利西斯》,也包括托尔斯泰的《战争与和平》(很多人不习惯他那种特有的宏大叙事)。但这并不影响他的经典地位,就算是《鲁滨逊漂流记》这类有常识性错误的经典,同样有着不可颠覆的地位。有的经典,一些人看不懂、不喜欢,应该是读者的问题。

当然,我不敢说所有的经典都是永恒的,永远年轻。因为西方现代主义出现后,确实也给了我们重新审视传统经典的机会。但经典之所以成为经典,它是经过了时间和读者体量上的检验,要颠覆它绝不是一件容易的事情。

第二个是个体的经典,对自己有所启发、感动过自己的。阅读,为的是寻找个体内心的存在,触动人心最隐秘的部分。这部分经典是个人的经典,不一定是别人的经典。在个体心目中,他者一样动摇不了它作为个体的经典。

王蒙曾经说过一个张承志的段子,他说张承志写《心灵史》时,深更半夜敲王蒙家的门,为的是在他家书架上看到过一本书,他想他即将动笔的《心灵史》应该有那本书的语言。关于小说语言,我能想起马尔克斯的《百年孤独》的开始——“多年以后”,这四个字开头曾影响过许多中国作家。但凡有这个开头,我就知道它的出处。关于语言、语境的特殊性,我还能想起纳波科夫的《落丽塔》、杜拉斯的《情人》、海明威的《永别了武器》,但《心灵史》是哪本书给过张承志启发,我看不出来。我觉得,张承志应该忘不了那本书,这本书应该是他个人的经典。

《为什么读经典》这是意大利作家卡尔维诺一本书的书名。刚才说过了,虽然西方现代主义出现后,我们确实有了对传统经典重新审视的机会,但这并不是说传统经典消亡了。一块砖砌到墙里,它变成了墙,你不能说这块砖没有用,相反,它的作用是不可或缺的。

比如博尔赫斯,如果离开最古老的传统经典《荷马史诗》,大概不会有博尔赫斯这个作家。《荷马史诗》是公元前8世纪的书,距博尔赫斯的创作年代近两千年,博尔赫斯创作的核心围绕的是时间,他以文学的方式求证哲学的时间命题,他的时间循环观念、树叉状观念,就来自于《荷马史诗》。

博尔赫斯与《荷马史诗》,形成了作家与作家,作家与经典都相互照耀的关系。再比如陀斯妥耶夫斯基的《死屋手记》,完成于1862年,一个多世纪后,白俄罗斯作家阿列克谢耶维奇阅读后,形成两个关键词汇的指引:一个是文献文学,一个是构思性文献散文。在这个基础上,后来写了《我不知道该说什么,关于死亡还是爱情:来自切尔诺贝利的声音》(纪实),2015年获得诺贝尔文学奖。

作家与经典的碰撞,形成的相互照耀,这类例子很多。再比如马尔克斯的《百年孤独》直接套写胡安努尔福的《佩德罗巴拉莫》《百年孤独》的最新译本有26万字,《佩德罗巴拉莫》是个五万多字的中篇,但《百年孤独》就是一个大号的《佩德罗巴拉莫》,影响甚至超过《佩德罗巴拉莫》。

关于经典对作家的刺激,中国八十年代的文学现象就是个特例,就是对外开放后,西方大量作品涌入后的结果,有人称之为第二次西学东渐,形成“五四”新文化运动以来最壮观的景象。

前两年有个玩网络的家伙说:小说死了。他的这句话曾轰动网络,影响巨大。其实,这话不是他说的,这是旅美中国学者夏志清于上世纪六十年代,在他的《中国现代小说史》中提出小说的前途问题时说的。这句话的出处,他引用的是上世纪五十年代,美国批评家桑塔耶纳的话,桑塔耶纳针对当时的小说曾说:现代小说已日薄西山,寿数已尽。这是一句话引出的庞大背景。所以英国政治家、也是做过首相的作家麦克米伦曾说:传统并不意味着活着的死亡,而意味着死去了的还活着。就像诗人藏克家说的:有的人死了,但是他还活着,有的人活着,但是他已经死了。经典永远年轻,我是这样理解的。

3、哪些经典曾深深影响你?

影响过我的作家很多,我觉得我看过的每一本书,都是一块砖头,它们为我砌了一面墙。

(法)萨特《厌恶·日记》中对亚道尔夫西裤吊带色彩的描写;(法)罗布—格里耶的《咖啡壶》写物主义。

(美)海明威《永别了,武器》第一部第一章开始时的景物描写,使我注重每个小说开头的第一句话,找准一篇小说的基调;

(美)雷蒙德·卡佛的《大教学》,让我思考词语的精确性。

读《水浒传》影响我40多年后写《黔中护宝记》。

对一个小说家而言,读杂书也很重要,汪曾祺就很提倡,杂书我们学习的是常识、是逻辑,比如杀鸡除毛,它的另一种意义的经典。

4、推荐一本经典书籍,并阐述推荐理由。

《米格尔街》(英)奈保尔

在《米格尔街》中,奈保尔描写了一群生活在米格街上的小人物,以及他们的小理想。《米格尔街》(1959年)是奈保尔的早期作品,获得过“毛姆文学奖”。与他后来的作品相比,我们可以看到一个文学大师青少年时代的“懵懂”与“混沌”。其摇摆不定的“懵懂”赋予叙事“混沌”的诗意。他说,“生活如此绝望,每个人却都兴高采烈地活着。”这正是它能打人心之处。

5、我们应该如何阅读?

杜绝碎片化阅读,碎片化阅读是阅读最大的天敌,它只让你成为一个“知道分子”。听“知道分子”夸夸其谈是很痛苦的。我希望我不是。

一个作家、一部作品、一部经典,成就他的因素很多,当你把这些形成要素一一理清的时候,你就成了阅读的行家。我的个人经验是,泛读、精读、研读,成体系地读。先找一本自己喜欢的书,喜欢,就是说,它对你的内心已经有了触动。你要问自己为什么喜欢它,先搞清楚这本书是什么打动了你,然后找同一作者的其他书,了解他、研究他,在心灵上与他达成一个沟通,再理出他的传承关系,是什么因素成就了这个作家,扩展到阅读与之相关的书。

这样一种探寻方式的阅读,足以养成一种习惯。一个人养成了习惯是很难改变的,有了这个习惯不读书你会觉得很难过。

(本文图片均由受访嘉宾提供并授权使用)