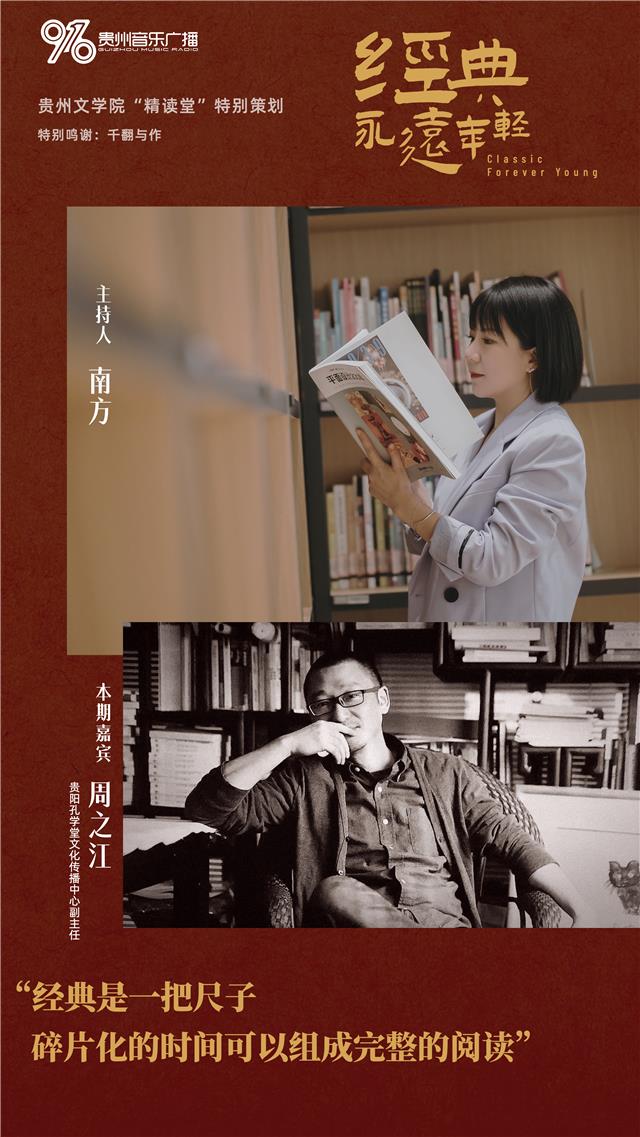

“精读堂”特别策划丨经典永远年轻——周之江X南方:碎片化的时间可以组成完整的阅读

因为有书,时光便也不会老去

经典永远年轻

FM91.6贵州音乐广播 联合

贵州文学院“精读堂”特别策划

特别鸣谢:千翻与作

点击音频收听节目

本期嘉宾:周之江

贵阳孔学堂文化传播中心副主任

周之江

笔名:遇书房

上世纪七十年代生于贵阳,

大学本科,中文专业。

曾在媒体工作十八年,

从记者、编辑做到总编辑。

现为贵阳孔学堂文化传播中心副主任。

少时即习字刻章,皆不足道。

嗜读书,喜爬格子——

严格说是敲键盘。

周作人1932年出版的《看云集》,收《草木虫鱼·金鱼》一篇文字,说道:“我倒不是怕做野蛮,现在的世界正如路威教授的一本书名,谁都有‘我们是野蛮么’的疑问,何况我们这道统国,剐呀割呀的都是常事。”

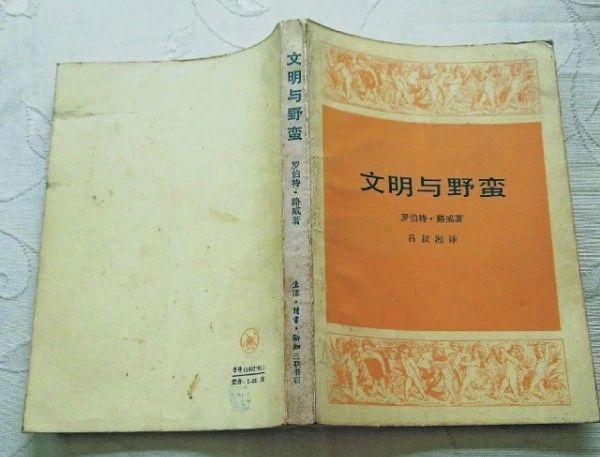

同年四月,吕叔湘在刚刚译罢的罗伯特·路威先生的《文明与野蛮》一书序言中自承,起兴翻译此书正由于看到知堂老人的介绍,“过后不久便在上海的一家书店里买到最后的一本存书。夏天多雨,不能乱跑,而又凉爽,颇思弄笔,惭愧自己不会‘创作’,便把这本书翻译几章。”

吕氏的译本由生活书店(三联书店前身)出版,时间是在1935年。直到1984年,三联书店才重排此书的简体字版,并辑入“文化生活译丛”之中。据译者说,除掉词语上略有修改,未动大手脚。2005年初,三联大发雅兴,居然再次翻印此书,底本仍因袭1984年版,只是装帧全换,纸张更好,开本也扩张少许,惟其封面设计稍嫌花巧,反不及早年间黄底暗纹来得清爽,是个不大不小的缺憾。

特地挑此书做话头,原因无他,译者在后记里说得很明白了,“多数读者可能会有点感慨,认识到所谓文明人有时候很野蛮,而所谓野蛮人有时候倒很文明;认识到文明不是哪一个或者哪几个民族的功劳,而是许多民族互相学习、共同创造的;认识到文化的‘宝贵遗产里掺杂了许多渣滓’,要时时提高警惕。”

举个例子,《文明与野蛮》里说,“我们必须为高等文明说句公道话,文明人有一个主要的犯罪动机,是野蛮人所没有的。野蛮人里头也有面包问题,但这个问题是众所共有的。只要有存粮,决不让一个人饿死。初民普遍不把粮食当做‘财产’;在他们看起来,白种屠户或商人居然卖肉,实在是高加索人种的铁石心肠。”

推崇《文明与野蛮》的理由当然还可以找出许多,比方说,我总以为,写文章谈高深艰涩的道理实在并不很难,难在能谈得有理,同时又还能谈得妙,谈得读了能有所会心,而作者路威先生就正是一个百里挑一的妙人。大概正因了此书不是专门写作的高头讲章,所以这位1883年生于维也纳的人类学家才能涉笔成趣,皆成妙谛。这也可以从书中挑一个例子来说,路威嘲笑中世纪那些愚蠢而好装饰的欧洲男性的假发时说:“假发当然不很牢稳,所以网球之类的运动便不复得上流人的青眼。假发初起是阔人的标记。英国有一个时期据说要想叫当大夫的不戴假发比叫他不受诊金还要难些。假发当然是要扑粉的……在几十万英国人和法国人饿得要死的时候,大量的面粉浪费在发粉上。然则哲学家还煞有介事地讨论野蛮人的无远虑!”

从人类学的门派来讲,罗伯特·路威师承德国人格雷布内尔开创的传播论派,中国文化人类学的先驱之一林惠祥先生把这个学派的观点归纳为:“(他们)以为各民族文化的相似即便不是全部,也有大半可以由历史上的接触发生的传播或‘借用’解释它,否则也是由一个共同的来源传来的。人类的创作力微不足道,发明本是很罕见的事,而不同的民族有相同的发明,尤为绝无仅有。”

路威接受这种观念,他也认为:“倘若我们假定某一民族全凭自己的努力驯服了他们的家畜,培育了他们的农作物,这个假定多半靠不住,因为从别人手上转借过来要简单得多。”

现在看来,传播论的结论也难免有失偏颇,路威就口口声声宣称,凡使用轮式车辆的民族,无一不是直接或间接地受到古巴比伦人的影响。只是,近现代的考古学者却证明了他的武断,在德国,发现了距今四千七百多年前的绘有车形图案的罐子,而在遥远的美洲大陆,印地安人的早期文化遗址中,也有整木制作的车轮出土。

罗列上述例证,绝非想就此否定路威的著作不值一读或者说干脆过时,其实作者自己在书里已经谈得很明白了,“人类的进步可以比做一个老大的生徒,大半生消磨在幼稚园里面,然后雷奔电掣似的由小学而中学而大学。”路威写作《文明与野蛮》是在1929年,差不多又是一个世纪过去了,人类照旧在“雷奔电掣似的”进步着,一本时光久远的小书,难免会有些跟不上趟的地方,不足为奇。

何况,作者的告诫实在很有道理——人类可不要盲目迷信进步的力量,“生物学者研究遗传,也妄想修补人类。结果是两相抵消。”

现在听起来,也还是振聋发聩。

窃有一个私见,即主张多少读一点人类学。大学时代,看费孝通先生《乡土中国》、《江村经济》,有茅塞顿开、相见恨晚之感,大概是对社会学、人类学、田野调查这样一些领域发生兴趣的由来。这门学科的妙处,在于多少可以祛除一点对于所谓“异端”、“另类”的偏见成见,学会包容宽容,认识到世界之大,无奇不有,实在不用大惊小怪,甚至是咬牙切齿。

最近刚刚读完人类学家勃洛尼斯拉夫·马林诺夫斯基所著《一本严格意义上的日记》,闻名久矣,终于弄到手,一气读完,有窥人隐私之感,毕竟马氏写下这些日记,并非为了发表。他逝世突然,在遗物中发现这批东西,是否出版,也一再思忖,问世之后,争议不绝,抛开那些批评不说,至少是坦率地留下了一份内心实录,毫无隐讳顾忌,是以难得。同行之所以诟病,是因为马氏在日记中并不掩饰自己对那些研究对象即当地土著的鄙夷和不屑,时而流露高高在上的姿态,这与人类学所主张的方法论截然相反,以至于当时的人类学界一度视为丑闻。好在时过境迁,今时的评价要远为客观公允得多了。王铭铭在中文版序中就写到:“人类学的奠基人之一马林诺夫斯基在田野中面对着各种诱惑、软弱和绝望,其他的人类学研究者也必然一样——他们需要感到解脱,由此才可以放下道貌岸然的架子,以一种更为真实、谦和、朴实的心态面对被研究者和被教导者。”

甚矣,摆脱呆板印象之不易,少见多怪,说到底,还是见识不够,游历和阅读是弥补这缺陷的不二法门。

末了提一句,吕叔湘的译笔完全称得上是传神,从前面所引的文字里,读者当可体会一二。

(本文图片均由受访嘉宾提供并授权使用)