九味书屋丨活着就是冲天一喊

陈年喜

诗人,作家,生于1970年,陕西省丹凤县人,曾从事矿山爆破工作十六年;

数百首诗歌及散文、评论文章散见《诗刊》《天涯》《散文》等刊;

2016年冬应哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学邀请,赴美诗歌交流;

获2016年桂冠工人诗人奖;2019年,出版诗集《炸裂志》;2020年,受邀做客央视节目《朗读者》。

因为一句“再低微的骨头里也有江河”,让许多人记住了“矿工诗人”陈年喜。

他生活的A面,是地下五千米令人窒息的爆破工作;B面却是将一切执笔成诗的才华与执着。

易中天曾用一句“兄弟,我读过了你的诗歌,听见了你的饿”来回应他。

读诗是奢侈的,读诗又是值得的。从陈年喜的诗中,读者可以一次次汲取到更丰富的生命体验,以诗为盾,抵挡时间的速朽和轻薄。

“如果有最长久的呐喊,那就是我的诗歌和我不避生死的天南海北的打拼。”

是他,让我们知道,哪怕是孤身在五千米深处:“活着就是冲天一喊。”

《陈年喜的诗》收录了陈年喜近年来的171首新作,共分四辑:

第一辑(峡河边上),关于童年与回忆;

第二辑(内心的更易何其缓慢),写朋友的聚散、爱情的缝补、亲情的牵挂;

第三辑(离开与抵达),北至新疆,南到贵州,为自己漂泊的每个地方写一首诗;

第四辑(奔跑的孩子),在现代工业文明与柔软的人性之间,填充以诗意。

陈年喜的诗歌,既有粗粝的浪漫,也有质朴的豪情;有时炸裂如铁,有时温柔如灯火;既有古典气质,也有现代表达。甚至可以说,陈年喜的骨骼中都是浩浩荡荡的诗篇。

他写生活——

“生活有时候会无比沸腾,连死亡也无力打扰”。

他写爱情——

“我们对于爱情的理解,总是过于繁复,除了锦开花簇,还有细细地缝补。”

他写记忆——

“记忆像一册旧书本,重要章节都已消损。”

他写美好——

“世界有许多美好,有的像梦一样繁复,有的像花一样简单。”

陈年喜坐在床上阅读,和砖块垒起的床铺一起,蜷缩在角落。

更多时候,倾斜的木板成为他写作的桌子,一览无遗的空间,靠孤伶伶的白炽灯泡维持微光,他的影子渗在早已污浊的白墙……黑板上的粉笔字有些模糊,没人知道它们停留了多久。

聚焦农民工诗人的纪录片《我的诗篇》,是多数人认识陈年喜的开始,镜头下的秦岭金矿宿舍,诞生了第一届中国工人诗歌桂冠奖得主,一位在哈佛演讲的矿工诗人。

但他从不把自己当名人,“走出房间,我就是一个普通的老百姓。县城里99%的人都不知道我是谁。”

高中毕业后,陈年喜便外出打工。

对他而言,1999年是个重大转折,彼时儿子刚出生,正是用钱的时候,临近年关,陈年喜偶然得知秦岭某个矿口在招工。

匆忙决定的行程,开启了他长达 16年的“爆破”生涯。

爆破一旦失误,牵连的便是引爆者的生命。

对陈年喜来说,这样的事故见得太多了,而当他自己终究确诊了尘肺病时,在《CT 影像胶片》中记录下当时的心境:“一张黑底 CT 影像胶片里,是我半生的倒影。”

倘若不暴露在光下,又怎能见到倒影,故事没有记录,自然也不会为人所知。陈年喜选择做那个记录者,记录矿山的生活,或者说,记录一种宿命。

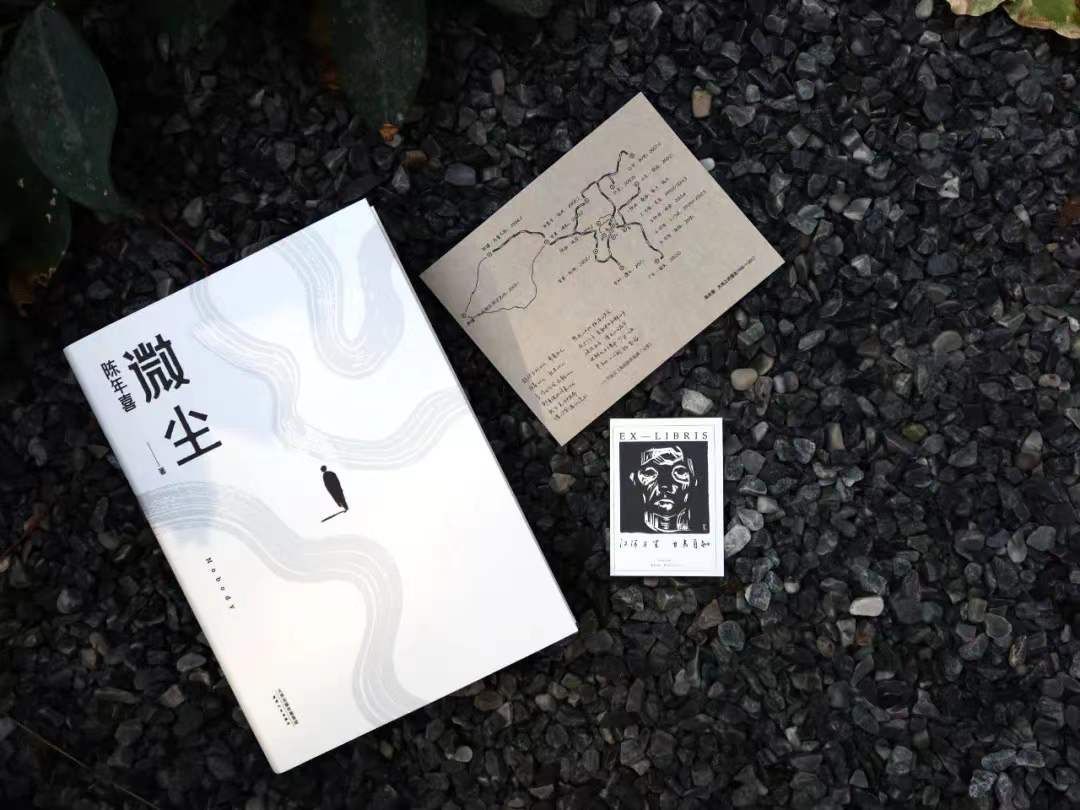

在他的非虚构作品《微尘》中,收录了 21 篇故事,关于一群平凡而朴素的劳动者。他们是爆破工、运石工、乡村木匠、农夫、农妇、小作坊老板……虽历经生活的磨砺,却淳朴而硬扎,沉静地诉说关于亲情、爱情、欲望的生活主题。

“我一直有宿命感,我所认识的人都活在宿命当中。每个人的明天都看得很透,哪怕是意外,其实也在意料当中。我和工友的命运其实早已由出身,时代,环境种种因素决定了,时代有时代的宿命,个体有个体的宿命,谁也逃不掉。”

“我见过的不幸太多了,从来没有沮丧过。”一切都似乎是宿命中必然的道路与安排,像迎面吹拂而来的一阵风,躲也躲不过,正如写在《微尘》封底引人注目的这句:“劳动的风,吹动生者的前程,也吹动身后沉默的黄土。”

当我们翻开《微尘》,会发现书中夹着一页地图《陈年喜:大地上的履记 1999-2017》和一枚书签,书签上印有一幅版画肖像,附着八个小字:

江河万里,甘苦自知。

文字来源:(公众号单向街、纪录片《我的诗篇》、百度百科等汇编而成)