贵州近代社会变迁中的纸质报刊

据说世界上最早的报纸诞生于1605年,是藏于德国古腾堡印刷博物馆的《通告报》(Relation),距今已5个多世纪。世界上第一种期刊是 1665 年法国人创立的 《学者杂志》,《自然》周刊则是世界上最早的国际性科技期刊,创办于1869年。中国经历了几千年的封建统治,报刊的出现要晚得多。

“邸报”是我国最早的报纸,但它是专门用于朝廷传知朝政的文书和政治情报,并不面对大众。唐代出现的《开元杂报》,仍属于邸报的一种,是朝廷每日分条发布有关皇帝与百官动态的朝政简报。虽然有学者列举宋代有民间私下出现的“小报”、明末民间诞生的“抄报行”、清朝有“邸报”更名的“京报”等等,但这些都不具备真正意义上的报纸功能。比较公认的我国第一份官方报纸为1902年在天津创刊的《北洋官报》,商业报纸则是1858年在香港创办的《中外新报》。

报纸及随之出现的期刊对我国近代政治产生的影响巨大,它不仅成为广泛传播知识的工具,将新思想、新知识快速传播到社会各个角落,还对于中国人民的文化认同产生了积极影响。马克思主义的早期传播,正是借助于报刊这一信息媒介。1902年后,资产阶级改良派主办的《新民丛报》相继刊登了一些介绍马克思及其学说的译文。梁启超的《进化论革命者颉德之学说》对马克思及其学说作为西方政治学派之一加以介绍。孙中山在探索救国救民道路时,曾通过日本东京出版的《民报》将马克思主义向国内介绍;朱执信于1906年1月以笔名“蛰伸”在《民报》上发表《德意志社会革命家小传》,介绍了马克思的生平、学说,以及马克思、恩格斯为创立科学社会主义而从事的一系列革命活动;1919年4月的《每周评论》第16期发表了介绍《共产党宣言》的文章;1919年5月《新青年》刊发李大钊的《我的马克思主义观》,更是对马克思主义基本原理做了系统介绍。

毫无疑问,那个时代的革命先行者们,正是通过当时的报纸与刊物树立起革命的思想,最终踏上革命征途的。尤其在革命战争时期我党发行的各类报刊,在坚定各级指战员、动员与发动群众争取革命战争胜利上,更是发挥了难以估量的作用。

据江西档案发表的《中央苏区的四大红色报刊》一文记载:“1931年11月7日,中华苏维埃共和国中央政府在瑞金建立后,陆续出版有34种中央级报刊,主要有:中华苏维埃临时中央政府机关报《红色中华》,中国共产党红色区域中央局机关报周刊,中国共产主义青年团红色区域中央局机关报《青年实话》,中国工农红军军事委员会机关报《红星报》等。”毛泽东同志高度重视报刊的作用,他曾指出,“报纸是党的宣传鼓动工作最有力的工具,每天与数十万的群众联系并影响他们,因此,把报纸办好,是党的一个中心工作”。

抗日战争时期的报刊成为总体战体系的一部分,《抗战画报》《新华日报》《解放日报》等报纸迅速兴起,成为人们了解战斗的重要来源。这些报纸不仅报道了战场上的实况,也宣传了中国军民的抗战英勇事迹,增强了人们的责任感和团结精神。战时报刊通过独特的报道方式,将抗战的人物、地点、事件以生动的文字和图片展现在读者面前。报刊不仅成为战争信息的传播者,也是精神动员的重要工具。

全面抗战后,中国共产党及其领导下的军队创办了一些报刊,其中,报纸比较著名的有《新中华报》《解放日报》《边区群众报》《救亡报》《抗战报》《战声报》《民先报》等;期刊比较著名的有《解放周刊》(也称《解放》)《共产党人》《团结》《八路军军政杂志》《中国青年》《中国妇女》《中国工人》等。这些报刊在举国抗战的关键时期发挥了关键作用,其中以《新中华报》《解放周刊》《八路军军政杂志》等刊物最为典型。毫无疑问,抗日战争各阶段取得的胜利,报刊都发挥了重要的作用,成为推动民族进步的车轮。

从报刊业历史的足迹不难看到,自近代中文报刊出现以来,这种当年最新颖的信息传播工具,始终与大众生活、文化进步、革命思潮、社会变迁紧密地联系在一起。正如戈公振先生在1955年出版的《中国报学史》中所言:“报学史者,乃用历史的眼光,研究自身发达之经过,及其对于社会文化之影响之学问也”。

作为贵州档案方志部门中的一员,笔者对历史上报刊对贵州近代社会变迁的影响感受尤为深刻。从清末到20世纪中叶,纸质报刊一直影响着近代贵州社会,成为群众了解时局、转变观念、投身革命、奋勇杀敌的思想动力与信念基础。

2021年第5期《史林》杂志刊载了清华大学教授王东杰先生《作为近代中国“基础设施”的报刊》的文章。文章认为:“报纸是近代社会中新兴的媒介,具有重要的传播思想文化、表达政治意向、传递社会信息的作用。它们涵盖了各个方面的内容,反映了近代中国政治、经济、军事、科学、文化、生活等方面的情况。随着时间的推移,报纸的文献价值和史料价值越来越凸显,成为中国近现代史研究的重要资料宝库。特别是在近代社会、文化史研究中,报刊史料的重要性几乎无法替代。”

贵州自清末创办首份报纸以后,报刊就一直影响着这方土地的社会变迁。如果我们研究贵州近代史,必然会感到晚清至民国时期的报刊,是利用最方便、使用最频繁的史料来源。

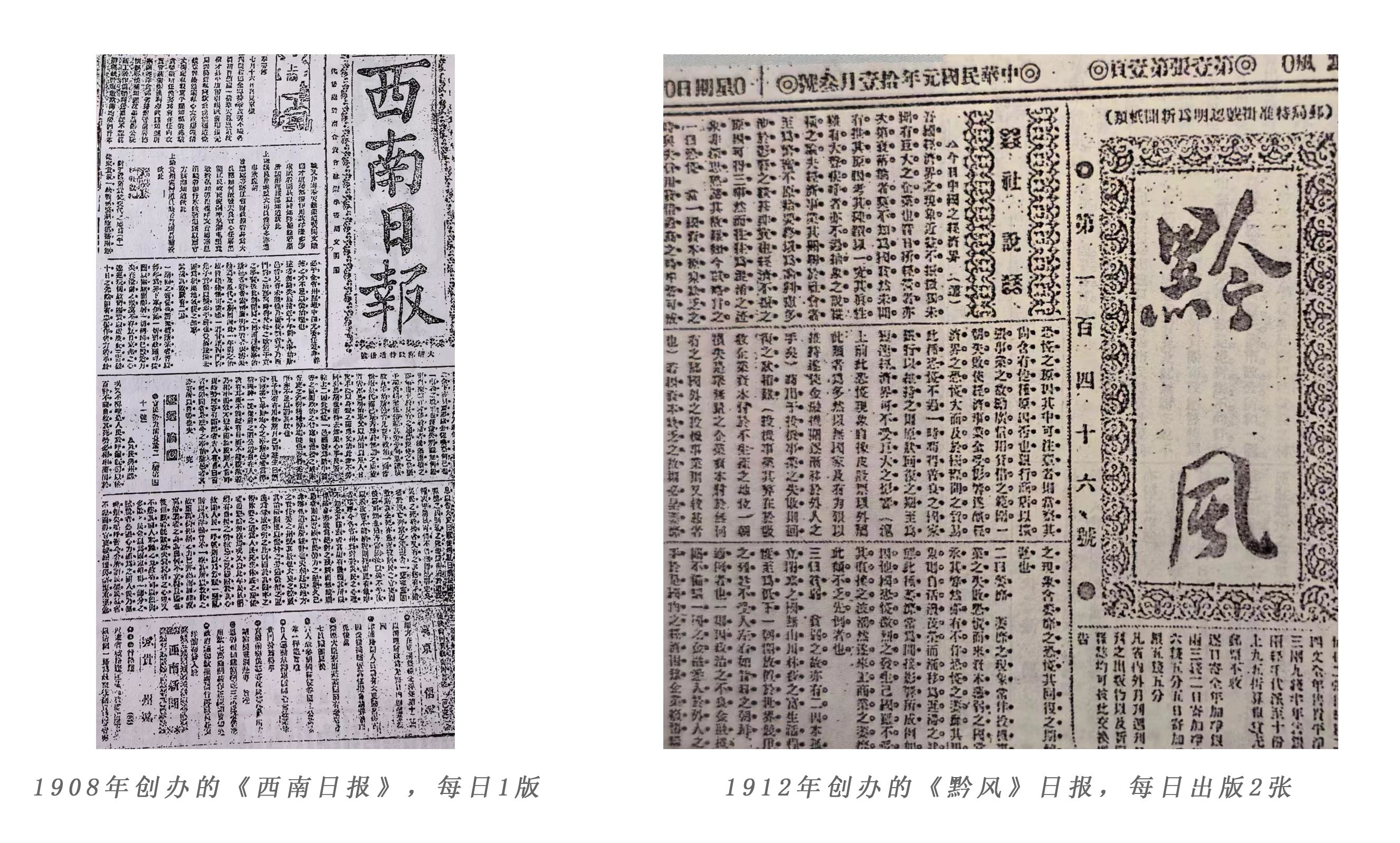

贵州的第一份报纸名为《白话报》,创办于清光绪三十二年(1906年),时任遵义知府袁玉锡曾利用《白话报》让百姓知晓征收彩捐、肉捐筹集经费,用以创办“遵义学堂”的信息。同年秋,由贵州学务公所筹办的《贵州教育官报》在贵阳创刊。此后,历年都有新的报纸问世。据《中国共产党贵州历史(第一卷)》记载,“1907年具有资产阶级民主思想的周素园(又名周培艺),在贵阳主持编辑贵州的第一张日报《黔报》,注重评论,鼓吹革命。”之后,清宣统元年(1909年)由张百麟等人创办的《西南日报》,成为辛亥革命时期资产阶级革命党自治学社的机关报。虽然这份报纸如同贵州资产阶级革命党人的命运,仅存在了3年,随同1912年主笔许阁书的被杀害而终止。但该报却是在贵阳领取第1号新闻纸登记的报纸,并且开辟了诸如“社说”“选论”“西南新闻”“时评”“小说”“广告”等栏目与版权面,该报在贵州辛亥革命中发挥了鼓动与宣传的积极作用。

“五四运动”及大革命时期,报刊在马克思主义在贵州的传播中发挥了十分突出的作用。自1912年“大汉贵州军政府”被颠覆后,苦难深重的贵州人民陷入了长达23年军阀混战所带来的痛苦中,急切盼望新的思想、新的理念。正是在“五四运动”的影响下,随着新文化运动的发展,传播新思潮的《新青年》《每周评论》等进步刊物通过不同渠道传入贵州,促进了贵州各族群众中先进分子的觉醒,让“布尔什维克”“民主主义”“社会主义”等新名词在进步青年中传播开来。

1917年12月11日的《贵州公报》以《俄国第二次大革命要闻种种》为题,报道了列宁为首的布尔什维克党推翻旧政府,建立苏维埃革命政权的消息,并报道了新政权颁布《和平法令》《土地法令》等革命文告情况。此条新闻一出,迅速在贵阳知识界引起震动。接着,《铎报》《勤报》《黔风》也相继刊出类似消息。由是,在昔日闭塞的贵州,人们开始接触到了一种全新的革命理念。

即便在军阀统治的23年,报刊报道对贵州社会的影响也同样很大。典型的如1918年11月。王文华等人在贵阳组织“少年贵州会”,并于次年3月创办《少年贵州报》,该报以“砥砺品节,阐扬正义,振作朝气,警醒夜郎,审辨政潮,灌输新智,监督官吏,通达民隐”为宗旨,在军界、教育界都产生了较大影响。又如1923年在贵阳创刊的《平民》日报,由贵州省孙文学会主办。该报由文通书局承印,其创刊宣言中明确昭示:“报以平民名,以民为资料,恶民之所恶,好民之所好,民隐务求宣达,纪事期限其扼要……是青年书生以文章报国之心,办理本报”。因其报所宣扬内容不为军阀所容,1926年被迫停刊。仅此两报即可窥见近代报刊在贵州社会中的影响。

第二次国内战争期间,中国工农红军进行了举世震慑的二万五千里长征。创办于1931年12月的《红星》报成为中共中央、中革军委的唯一报纸,也是唯一用报纸媒体正面宣传和记载长征历史的党报和军报。这份红色报纸不仅保存了长征重要军事作战的原始记载、对红军两大主力会师的原始记载,还保存了长征途中大量军民关系的原始记录。成为我们今天研究红色革命史极其珍贵的第一手历史文献,并是我党极其重要的革命历史文化遗产。

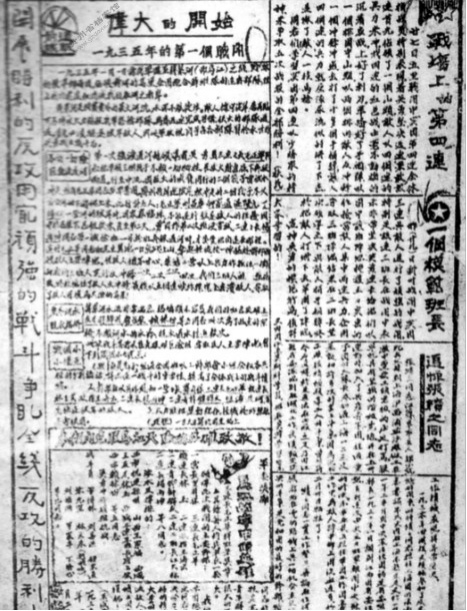

红军转战贵州期间,《红星报》先后出过几期,因战况及形势的原因,报纸多为油印四开二版或四开四版。当时报纸的印数虽然不多,但内容丰富、生动活泼。除社论、要闻、专电、前线通讯、捷报、国内外时事外,还有可读性很强的小专栏,如扩大红军、红星号召、红军家信、军事知识、卫生常识、读报工作、军事纪律、自我批评、山歌、红军歌曲、俱乐部等。《红星报》及时报道了红军的战果,宣传了我党的政策,反映了红占区群众大会、建立红色政权的盛况,对宣传革命、鼓舞广大群众产生了极其重要的作用。

遵义会议期间发行的红星报

遵义会议期间发行的红星报

尤其1935年1月15日的《红星》报,不仅在第四版以半版篇幅报道了遵义县革命委员会成立的盛况,更对突破乌江战斗作出三个层面的纵深报道。具体为:《伟大的开始——1935年的第一个战斗》的“前线通讯”中,详细报道红军强渡乌江的作战经过;总结了突破乌江战斗的三点成功经验;褒奖了作战有功人员、激励红军继续英勇作战。而这场发生在贵州成为伟大历史性转折前夕关键的战斗,正是发生在贵州,是红色贵州由来的重要历史元素。

抗日战争时期,作为抗战大后方又一度成为战争前线的贵州,各族各界的抗日救亡热情空前高涨。而其中纸质报刊的宣传与鼓动,发挥了不容忽视的作用。

这一时期,除旅黔文化人士大批到来之外,不少高等院校、文化机构也陆续迁到贵州,这股内迁潮给贵州报刊业的兴盛带来了厚实的文化基础。于是各类报刊在省城及省内其他地区相继问世,如《中央日报(贵阳版)》《大刚报》《大华晚报》《正谊周刊》等。与此同时,贵阳本地的报人也纷纷创办报纸,如《黔风》《心评》《贵阳晚报》《抗敌画刊》《时论》《十日旬刊》等,总数多达数十种。这些报刊不仅是抗战信息的传播者,也是宣传动员民众爱国爱家积极投身抗战的动员者,还在客观上成了大后方贵州抗日救亡运动的组织者。在鼓舞民众,增强抗战必胜信心,团结一致支持前方抗战方面发挥了不容小视的作用。

抗战期间红色报刊对贵州社会的深刻影响十分深刻。《新华日报》是抗日战争时期和解放战争初期中国共产党在国民党统治区公开出版的唯一机关报。设于贵阳的《新华日报》分销处,在宣传党的政策、介绍国际国内形势、鼓舞军民士气等方面发挥了极其重要的作用。成立于1938年10月的《新华日报》贵阳分销处,是中共贵州省工委领导下负责《新华日报》发行的公开组织。当时每天由重庆至贵阳的长途客运汽车运来的《新华日报》,由分销处负责零售,平均日销售量400至500份。为确保运输渠道畅通,分销处与负责邮局库管的中共党员及重庆运输工人保持密切联系,从而使报纸每天能及时、安全运到贵阳。分销处还为香港印刷工人组织的“反汪工友回国服务团”解决困难,在贵阳发起募捐,将捐到的1000多万元法币及捐款人名单,附上一封公开信,通过《新华日报》转交香港工会,鼓励香港工人坚持斗争。《新华日报》曾将分销处的这封公开信刊载,以扩大影响。

尤让人感受到报刊对近代贵州社会影响的,是近代贵州共产党人与进步人士创办的报刊。早在19世纪30年代贵州便出现了由中国共产党组织和党员创办的报刊。最早的当数1931年“九一八事变”后,由秦天真、丁树奇为首成立贵州学生救国团,创办出版的《救国旬刊》该刊以宣传抗日救国为主要内容动员群众。之后由中共党组织创办的刊物为《少年大众》。据《贵州省志·报纸志(2003年10月版)》介绍:“1932年1月,《少年大众》报在贵州赤水创刊,由中共赤(水)合(四川合江)特别支部编例印。”同年,中共地下党员王定一在贵阳与谷友庄、熊铁桥一起编印油印小报《心评》,宣传抗日救国,力主搜查日货,惩办奸商。1934年,中共党员蓝运臧在黔西县城创办《黔西月刊》,进行抗日救亡、妇女解放等方面的宣传。“1939年1月,中共镇远支部创办了油印的《海燕》报,秘密宣传中共的抗日统一战线政策,报道当地的中华民族解放先锋队的活动”。此外,1938年由中共安顺县工委创办的《烽火》等也是这一时期党组织在贵州创办的报刊。这些报刊在动员民众,推动抗日救亡运动的高涨,都发挥了积极作用。延续到解放战争时期的报刊,更在揭露反动派的黑暗统治,激发广大群众以斗争迎接解放,发挥了积极的作用。

报刊与贵州近代社会的变迁一直有着不可分割的联系。我们只要从贵州近代报刊业从创始到发展的历程,便不难发现,贵州近代社会的发展与报刊所宣传的内容往往存在着某种不谋而合的互动。如果反过来观察,那就是历史上的报刊在推动社会变革方面发挥了不容易忽视的作用。作为地处西南边陲,山陡坡大、交通不便的贵州,报刊在历史上的作用往往超过了交通便捷的平原与沿海地区。生活在封闭山区的贵州各族人民,之所以能在近代中国的历史上,勇于奔在历史潮流的前列,从辛亥革命、护法战争、二次革命、红军长征、抗日战争、解放战争,直到迎来解放,都勇立于时代的潮头,报刊的宣传与鼓动作用显然功不可没。

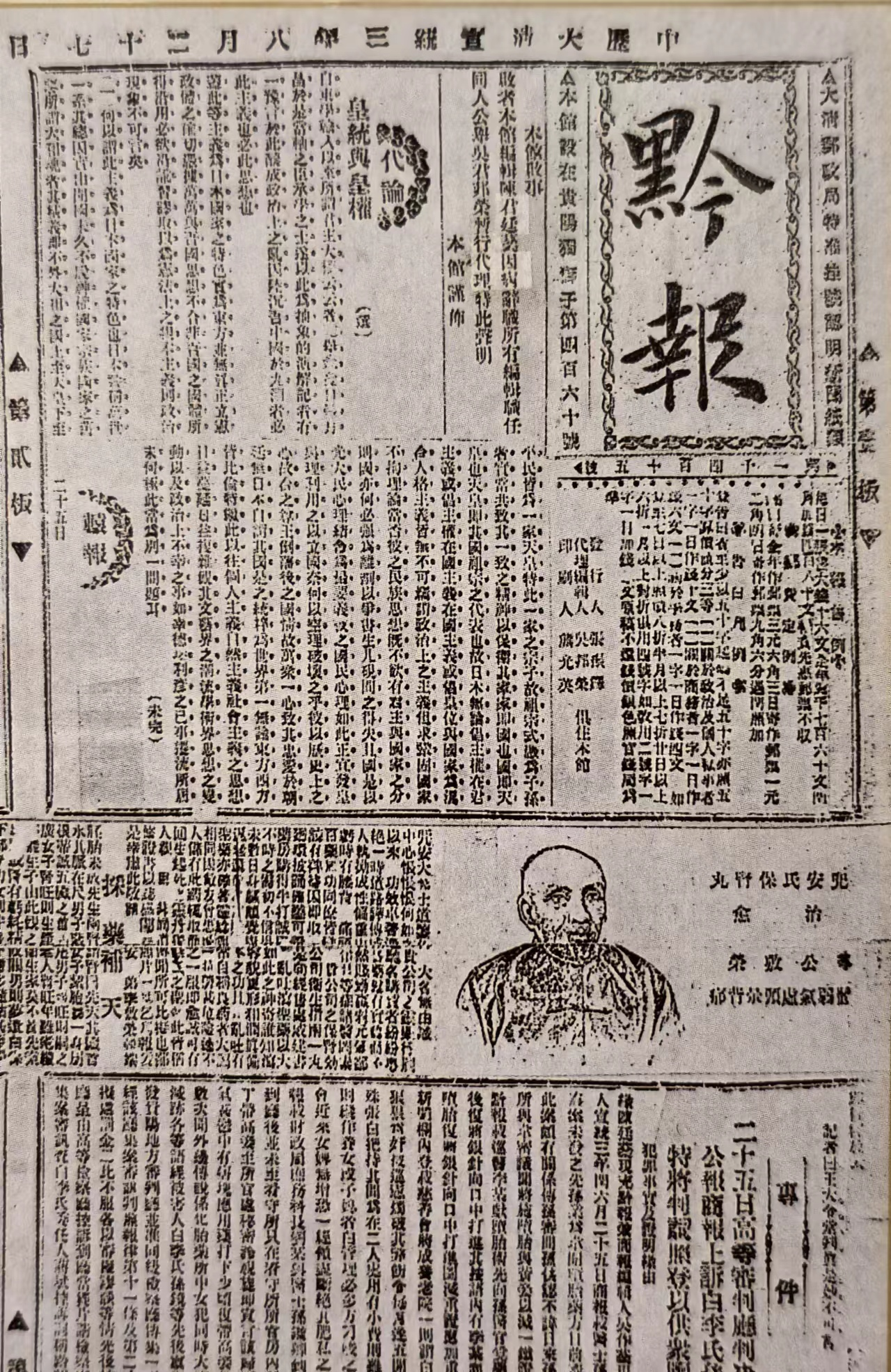

《黔报》是贵州省出版的第一张报纸,1907年7月17日正式出版

《黔报》是贵州省出版的第一张报纸,1907年7月17日正式出版

作者:郑 莹

贵州省档案馆(省地方志办)

贵州省档案学会常务副秘书长