【春游贵州】占尽春光甲秀楼

如果说要在贵州建省600余年的风雨兼程中选一座楼凭栏凝望历史的沧桑变化,您会登上哪座楼?如果说要在风景如画的林城贵阳登高远眺这城市的山明水秀,您会举足迈向何方?

跟随南明地方志的指引走进南明区,沿着贵阳母亲河的方向,让我们再次登上这座历经400年沧桑变化的中国十大名楼之一—甲秀楼。

南明区档案馆

南明区档案馆

甲秀楼,位于贵阳市南明区滨河路与西湖路的交叉处,筑于南明河鳌矶石上。据首轮《南明区志》记载,甲秀楼始建于明朝万历二十六年(1598年),为贵州巡抚江东之、巡按应朝卿建,至今已有400多年历史。400多年来,甲秀楼多次毁坏、重修,历经沧桑。人们现在见到的甲秀楼,是20世纪80年代初,依清宣统年间样式重修的。楼基部分采用现代建筑材料和技术,新建水月台辅佐。楼额“甲秀楼”三字,系宣统年间贵阳人谢石琴所书。谢石琴是贵阳第一家照相馆的创办人,原匾十年动乱中散失,后寻回“秀、楼”两字,另据过去的照片,配写“甲”字。楼西门外台阶上曾矗立两根铁柱,分别是清雍正十年(1732年)云贵总督鄂尔泰和嘉庆二年(1797年)云贵总督勒保镇压贵州当地民众反抗后收缴的兵器铸造而成,1952年被拆除,现存于贵州省博物馆。据说20世纪40年代,著名地质学家李四光来过甲秀楼,对其赞不绝口。1985年9月,著名美术家刘海粟来此参观,曾写诗一首赞叹“山吐晴岗翠欲流,一泓涵碧剪新绸,南天风物多灵气,占尽春光甲秀楼。”

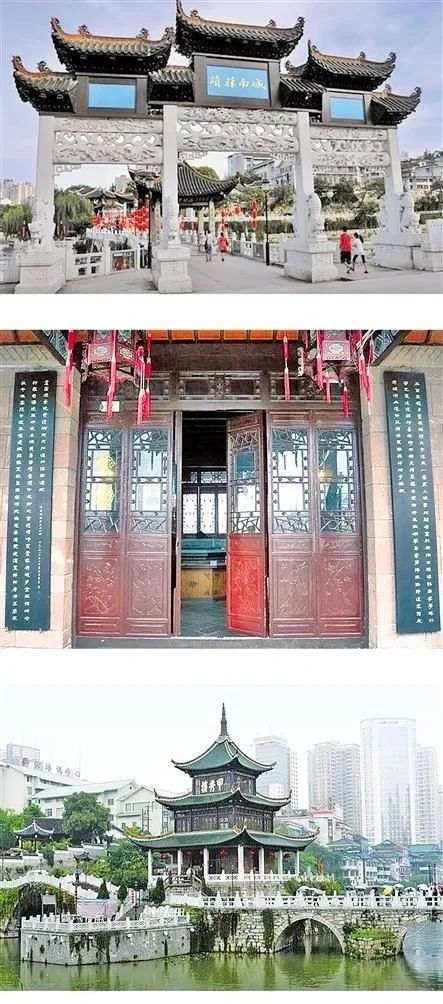

从如今的贵阳西湖路游览甲秀楼,迎面而来的是“城南胜迹”牌坊,其前身为清雍正年间一座木质牌坊,1994年重新修建。现在我们看到的是石木结构牌坊,两种迥然不同的材料浑然一体,巧夺天工。牌坊下半部分为三门四柱石制构件,四柱前后八只下山狮,从高处俯冲下来,英姿雄伟,豪气冲天。石鼓上的鱼纹,象征着连年有余。石梁上雕刻着八仙过海的法器,据说可以驱邪护身。牌坊上半部分是木制楼面,绿色琉璃瓦顶,门额镶嵌“城南胜迹”四个大字,蓝底金字,耀眼夺目,是今人集苏东坡字而成,其中“迹”字没有找到苏东坡原字,是根据苏东坡字体模仿的。自贵阳建城以来,这一带有名胜古迹五十余处、风光景色数十处,因此称之为“城南胜迹”,洋溢着贵阳人的自豪。

浮玉桥穿过牌坊,人已经在浮玉桥上。整座桥将两岸风光与鳌矶石、甲秀楼、涵碧亭、牌坊串联起来,构成了一道美丽风景线:起伏有致,曲折有序,圆润柔和。此桥与甲秀楼同时建于明万历二十六年,即公元1598年,始称江公堤,是为了纪念当时建桥和建楼的贵州巡抚江东之。清初又名南堤,因建桥主体材料为贵阳特有的白绵石,远远看去,像白龙卧波,又似玉带浮水,故又得名“浮玉桥”,与桥下面鳌形巨石并称“鳌矶浮玉”。浮玉桥原为九孔石桥,桥西侧河心有芳杜洲,月朗星稀时,桥与沙洲相映成趣,形成了“九眼照沙洲”。在全国众多的桥景中,浮玉桥堪与北京颐和园玉带桥、杭州西湖苏堤、扬州瘦西湖五亭桥相媲美。可惜到了民国时芳杜洲已不复存在,桥北因修路又填埋了两孔。

浮玉桥原长100多米,因埋去两孔,现长92米,宽7米,为贵阳城区最长的桥。建成后虽经无数次洪水冲击,从未损毁,当年的建桥者,其工匠精神与高超技艺,实堪为后世所效法。

来源:贵州日报