【贵州历史文化随笔征文大赛作品选登】旧州古镇:享誉王国盛名的山水之城

前段时间,趁着暑假,去了趟黔东南黄平旧州古镇。

在贵州诸多古镇当中,旧州算不上起眼,甚至没能名列贵州八大古镇之一,但我并不在乎古镇之间排名这一形式。相对于古镇当中“世界名地”“名胜古迹”“某某之乡”……这些盛誉,我更在意,古镇的“古”字的表现形式能否带给我直观上的冲击和心灵上的震撼。

火车、大巴、公交……一路辗转抵达旧州古镇。在当地客栈休息片刻,我终于走进了古镇,来来回回在古镇小道上游访了四五个小时。7月的黔东南,酷热难耐。白天,小镇的街道上被炎热的空气所弥漫,地板洒上水,转眼之间就蒸发回到大气层,加之来往人流很少,因此稍显冷清。虽然客观上不能从现实的古镇去直观感受昔日古镇的繁华,但还是能够从小镇遗迹中去寻找一些蛛丝马迹。可以想象一下,昔日繁华的古镇,远山重峦叠嶂,层林尽染,江水碧绿清秀,街道商铺林立,人来人往,文人宾客及商贾之间谈笑风生……

我也曾去过诸多古镇,但从未遇见在当地流传古老王国之说的,何况是“国都之说”。当我看了旧州的历史之后,了解到旧州古镇的一些历史,使我一下对这个曾经的“古老王国”的历史文化产生了莫大的兴趣。

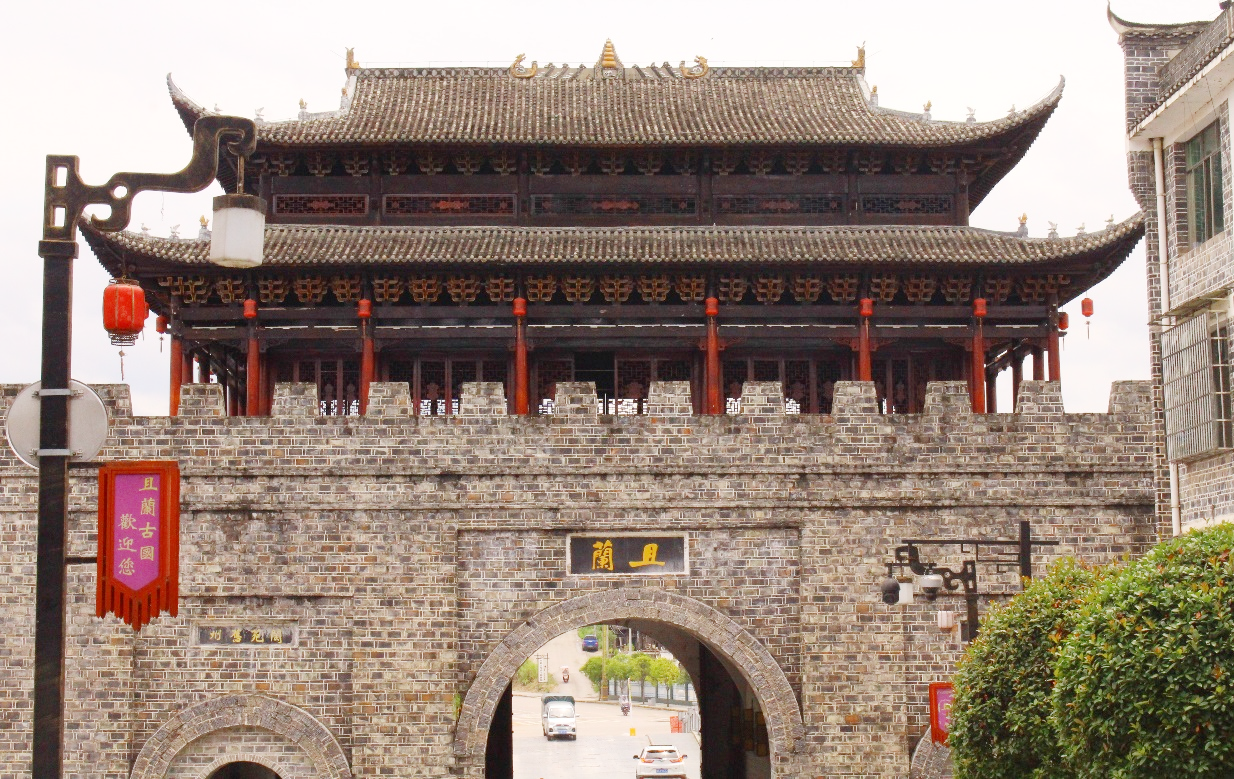

在两千多年前的贵州,较为大家熟悉的是夜郎国,对另一古国——且兰国,甚至流传其旧州为“国都之城”之说非常陌生。一时间,我对旧州古镇的历史产生了极大的兴趣,急忙询问当地居民。据当地居民介绍,且兰国存在于春秋战国时期,曾被楚国大将庄蹻攻克,后又成为了历代州郡管辖之地,从此且兰文明似乎就消失在了历史长河中。当地居民对且兰的历史大多也是口耳相传得知,文献中记载的且兰历史也是只鳞片爪。明末清初,地理学家顾祖禹在《读史方舆纪要·贵州卷》中记载:“元置黄平府属播州军民安抚司。明洪武八年,改为黄平安抚司,仍属播州宣慰司,初杨氏世守其地。元至元中,黄平蛮叛,播州杨氏将罗季明讨平之,遂有其地。明初罗镛归附,仍令世守。万历二十七年,改为州,又改今属。今仍曰黄平州。州控御蛮獠,襟带黔楚,且土田沃饶,山溪险固,北出播州,界壤相接焉。”由此看出,后人对且兰的历史也有相应的记载,只是已改称黄平州,对此记载的也仅是关于地理位置变迁的一段历史。尽管如此,似乎并不影响我对且兰历史文化产生的欣喜。作为贵州人,对其千年前的历史文化知之甚少,知晓其存在的政权仅为夜郎一国。当知道隐藏在大山深处的另一个文明——且兰古国的历史之后,心里萌发出自豪感也就不足为奇了。尽管只知其皮毛,尽管“且兰国都”在旧州一说有待商榷,但能肯定的是,旧州千年前存在过文明的踪迹。仅这一点,便足以激起我内心的欣喜,安抚我浮躁的情绪。

旧州确实有古镇的资本,有古镇的底蕴,有古镇的深沉,有古镇的积淀。当你一点一点地去细心观察小镇在历史岁月留下的每一处足迹时,它就像一位身穿朴素长衣的老者,一点一点地给你“讲学论道”,给你讲历史,能带给你一种逼人的复古气息,让你无法拒绝,并产生一种心灵上的震撼。文明是流传下来的,文化是积淀下来的,历史是需要我们去细细品味的。一个古镇,能流传千年王国的盛誉,怎能不带给人一种强大的吸引力。此时,在我的心目中,我似乎已将它位列其一了,早已将八大古镇抛之脑后。

旧州山清水秀,人杰地灵,悠久的历史文化,得天独厚的地理位置,以广阔的胸怀吸纳了诸多外来文化,并加以珍藏,通过优美的姿态来展现给世人。古镇门户下的且兰古城墙和文化广场,街道两端的会馆,如天后宫、仁寿宫、文昌宫等等文庙会馆文化的遗址,在几百年前应是这样的情景:

会馆的商帮正组织人在舞阳河码头卸货,会馆内的宾客正谈笑风生,街道灯火阑珊,人来人往,吆喝着叫卖商品。舞阳河上的商船来来回回,坐在桥头边上的石阶上,看灯火通明夜景,欣赏古镇的繁华。

回过头来再去细看小镇街道的仿古式建筑,穿过寂静狭窄的小巷,地面那铺满的纵横交错的青石板,穿过阳光未照射之地,能感觉到微微清冷。此时。在我的心里,似乎有点凄凉之感,又有点失落之意。傍晚,大快朵颐并小酌几杯后,我来到了舞阳河畔散步。这时的行人渐渐多了起来,老人在河边下棋,大妈们跳着广场舞,儿童们相互追逐打闹。我伫立在桥上,望着河畔两边灯火通明,蒙蒙醉意之间,昔日旧州古镇的繁华场景似乎如梦幻般袭来,一时间欣喜若狂,一屁股坐下来,我好像成为了那个坐在石阶上的人,早已沉醉其中不知过了多久。

我还想再说点什么,但身心似乎已感受麻醉之意,思维开始混乱。转头踉踉跄跄回到了住所,倒头便睡了下去。

作者介绍:

朱黔东,贵州铜仁人,现为遵义师范学院历史学专业本科在校生。闲暇之余,爱好随笔创作,文史爱好者。