《典阅贵州》系列片——《丰收的祈愿》

贵州的民族文化丰富多彩,民族古籍除书籍外,还包括口传、服饰、音乐等形式,这些民族古籍不仅承载着民族优秀传统文化,还蕴含着丰富的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范。

贵州省民族宗教事务委员会和贵州广播电视台推出的《典阅贵州》系列片,将以贵州世居民族经典古籍为依托,来展现多彩贵州的丰富民族传统文化,推动少数民族古籍创造性转化、创造性发展,让书写在古籍里的文字活起来,讲好多彩贵州民族古籍经典故事,构筑中华民族共有精神家园,铸牢中华民族共同体意识。

10月30日(周一)20点10分,《典阅贵州》将播出第二集《丰收的祈愿》,敬请届时收看。

《丰收的祈愿》

吃新节,是中国南方少数民族地区为了庆贺丰收并祈福来年丰收而举行的传统农事节日。大多在农历六月至九月间农作物成熟或农作物即将收割期间举行。

贵州各地的少数民族中几乎都有“吃新节”或者类似企盼丰收的节日。2017年《贵州世居少数民族》系列丛书出版,收录了贵州各民族的农耕习俗。从书中我们不难发现,供奉新谷、祭拜谷神、祭祀祖先,祈求风调雨顺、宴席尝新等节日程序,在各地大多相似,经民俗工作者深入考察研究,证实“吃新”习俗最早可追溯至黄河流域的周部落先民,并且在我国早期的古籍《诗经》《礼经》《淮南子》中均有记述。

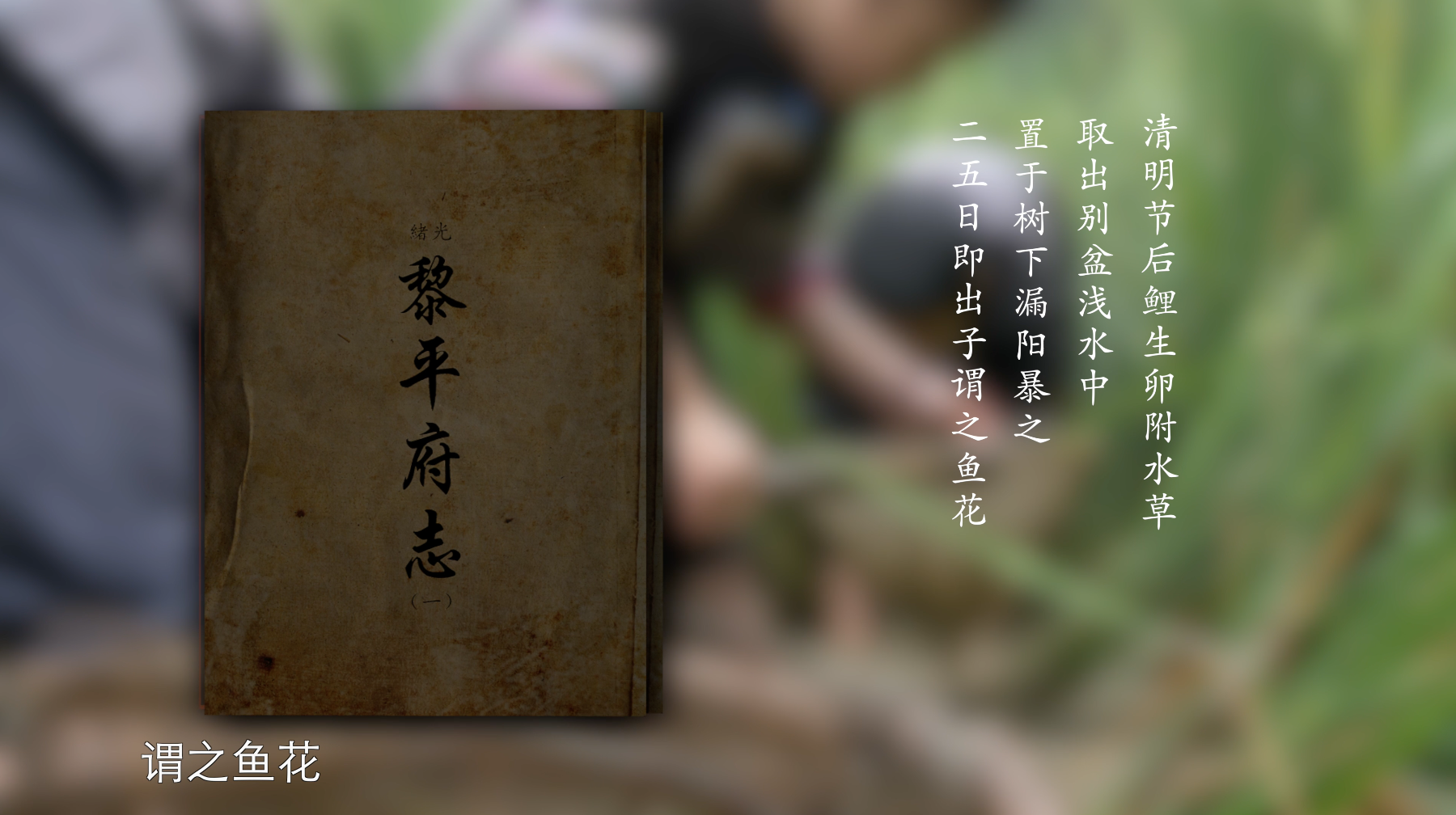

早在蜀汉时期《三国志·蜀志》中就有记载:“黔中耕稼,土肥水美,久已得民,稻为当年。”黔中地区的水稻耕作在当时就已相当成熟,至明末《黎平府志》记载,贵州境内的田园,梯土几乎已开拓成如今的格局。虽然各民族有着不同的稻作方式,由此衍生出许多有趣的风俗与节日,他们却有着一个共同的愿景,那便是“丰收”。

腌鱼,是侗家人的传统食物,是侗族妇女们的拿手好菜,这道侗家人的传统食物,制作工序复杂、配料十分讲究,每家每户制作的方法都不尽相同,吃新节这天制作腌鱼也是侗族特有的节日流程,他们相信多子多福的鱼能够带来“丰收”的好运。

在侗族地区有一句家喻户晓的谚语“饭养身,歌养心”,在侗族生活中唱歌是和吃饭同样重要的事情,吃新节当天,村民们在村口迎接客人。拦路歌以一问一答的形式对唱,主寨唱“拦路歌”,客寨唱“开路歌”。这隆重的迎宾仪式只有在结群交往和远客到来时才举行,侗家人用歌声和笑容迎接客人,侗家人用歌声和美酒款待客人。

贵州的少数民族历经迁徙,在那遥远的旅途中贵州或许不是一个必定的选择;但先民们最终选择扎根于同一片土地,在漫长的时光中共同耕耘、建设家园,这一定是最好的“安排”。一年四季,春种夏长秋收冬藏,一排排的粮仓中珍藏着日复一日的辛勤所获,一排排的梯田像年轮般记录下年复一年开垦大山的痕迹,一场场祭祀一次次节日沉淀着一代代贵州人对丰收的共同愿景。