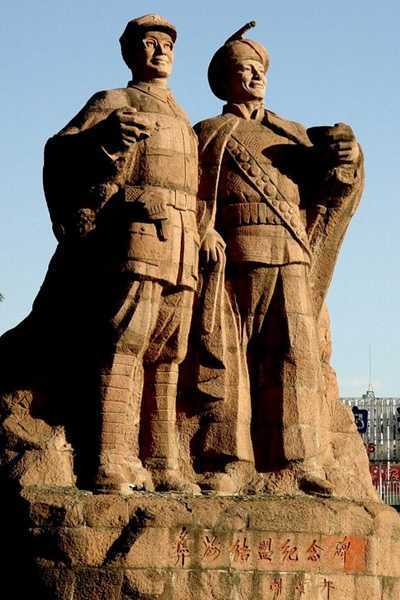

彝海结盟纪念碑:红色的记忆,不朽的丰碑

四川省凉山彝族自治州西昌市中心的彝海结盟纪念碑,被市民们亲切地称为“塑像”,它不只是西昌地标性建筑,更是中国共产党峥嵘岁月的历史见证,承载着一段红色记忆。

彝海结盟纪念碑

彝海结盟纪念碑

彝海结盟纪念碑碑高10米、宽7米,碑座上面是刘伯承司令员和彝族家支首领小叶丹举杯歃血结盟的塑像。纪念碑于1986年1月1日落成,是为了纪念红军长征胜利50周年而建设的。这座象征民族团结的城市雕像一经落成,就成了西昌市最具地方特色和最具代表性的建筑之一。

1935年5月,中国工农红军长征巧渡金沙江进入四川后继续北上,准备渡过大渡河,进入川西北。为抢夺时间,红军决定穿越拖乌彝族聚居区,并组建了由刘伯承任司令员、聂荣臻任政治委员的红军先遣队,先行进入彝区,为后续部队开路。

先遣部队到达冕宁后,对红军政策进行了大量的宣传,5月21日,红军先遣队来到彝汉杂居的俄瓦垭口一带,被彝民堵住去路。

红军坚决执行中央制定的民族政策,无论受到何种困难和刁难,都坚持不向彝族同胞开枪,只是不断通过喊话说明红军是为受压迫的人打天下的,并表示红军大队人马到达此地,只是借路北上。

随后,一直关注着红军动向的小叶丹经人介绍,与刘伯承实现了彝海会谈,两人同时还决定结为兄弟。就这样,刘伯承与小叶丹在彝海边上,歃血为盟,实现了“彝海结盟”的历史壮举。

“彝海结盟”后,小叶丹派人作向导,把部队一直护送出彝区,直抵安顺场。沿着“彝海结盟”这条友谊之路,红军的后续部队也胜利通过了彝区,在当时极端困难的情况下,为红军主力保存了宝贵的有生力量。

“彝海结盟”体现了党的民族政策的胜利,体现了少数民族对红军的爱戴和军民的团结,也在二万五千里长征中书写下了浓墨重彩的一笔。

如今,凉山人民作为祖国大家庭的一员,在党的带领下过上了幸福的生活,百姓们沐浴着党的光辉,享受着祖国建设不断取得的成就,生活无忧,祥和安定。

走在车水马龙的西昌城,再看彝海结盟雕像,感受到更多的是民族团结一家亲的鱼水情。而一代代西昌人,也将带着对先辈们的感恩之情,不断前行。