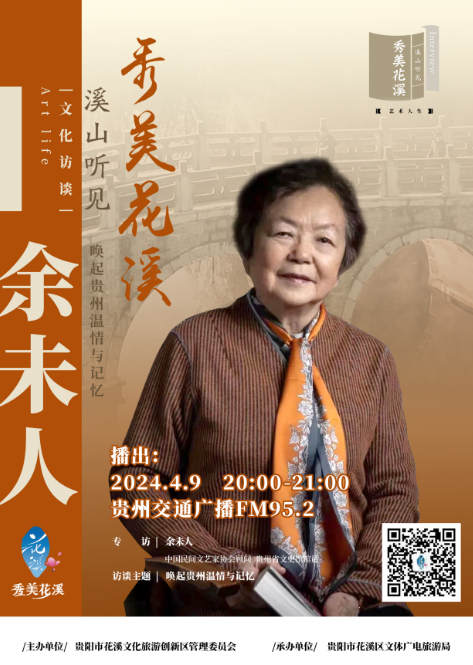

“秀美花溪 溪山听见”文化访谈@余未人:唤起贵州温情与记忆

本期邀请嘉宾:余未人

贵州,一座历史悠久的诗意之城,这片土地自古以来就以其独特的自然景观和丰富的文化底蕴而著称。随着文化出圈,贵州旅游“井喷”火爆,花溪也成为游客纷至沓来的打卡地。于余未人而言,素有“高原明珠”美誉,地处黔中腹地的花溪,一直在她心中拥有着目不暇接,美不胜收的魅力。她为什么爱花溪?大概是曾跟随在贵州大学电机系教书的父亲来到花溪时,看到花溪公园随风摇曳的樱花树“一见钟情”,亦或是在花溪特别的冬泳体验,磨炼了她的意志,最为重要的是这块土地有着丰富而多元的文化,传统历史文化,非物质文化遗产,红色文化,还有秀美的自然景观生态文化,同时作为一个文化生态保护区对非物质文化遗产的保护和传承的重视。多种文化在此交相辉映,呈现着数不尽的文化与故事。锁定FM95.2贵州交通广播4月9日20:00“秀美花溪 溪山听见”文化访谈@余未人:唤起贵州温情与记忆。

1993年,因工作变动,余未人调至贵州省文联分管贵州省民间文艺家协会。一次偶然机会,她观赏到花溪镇山村布依族和苗族的“跳花场”盛会,民族文化在这里交融,增强了民族自信心和民族认同感,更架起了她探寻民间文艺的桥梁。越是深入民间文学浩瀚的海洋,余未人越是感受到中华传统民间文化具有种类繁多、样式多元、民族性强、地域性广、传承深远、传播广泛、多元一体、多源一脉等特点,是中华优秀传统文化的基础和根脉,但民间文化大多凭借着口传心授,以相当脆弱的方式代代相传,全国民间文化在当时处于濒危状态。抢救,成为她展开工作的重中之重。

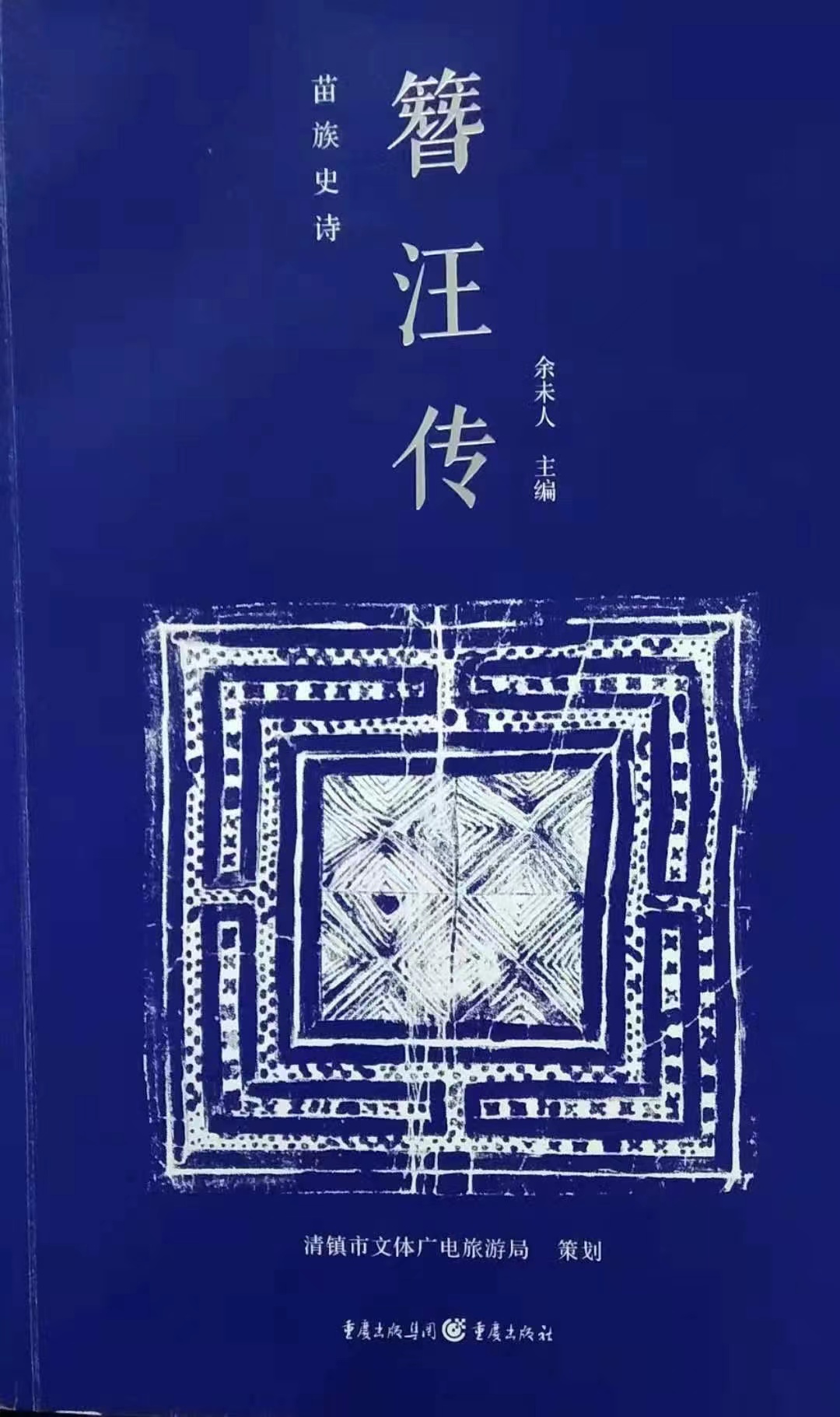

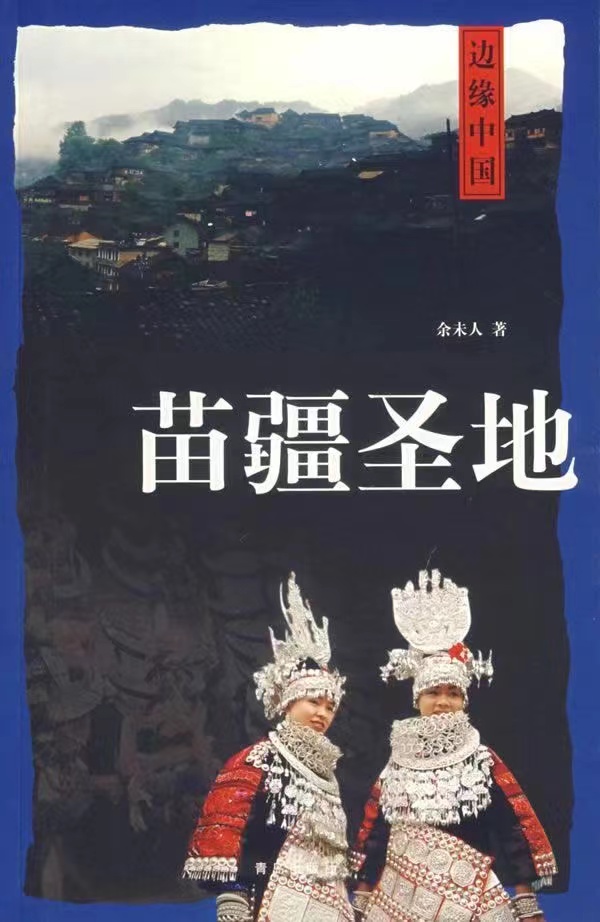

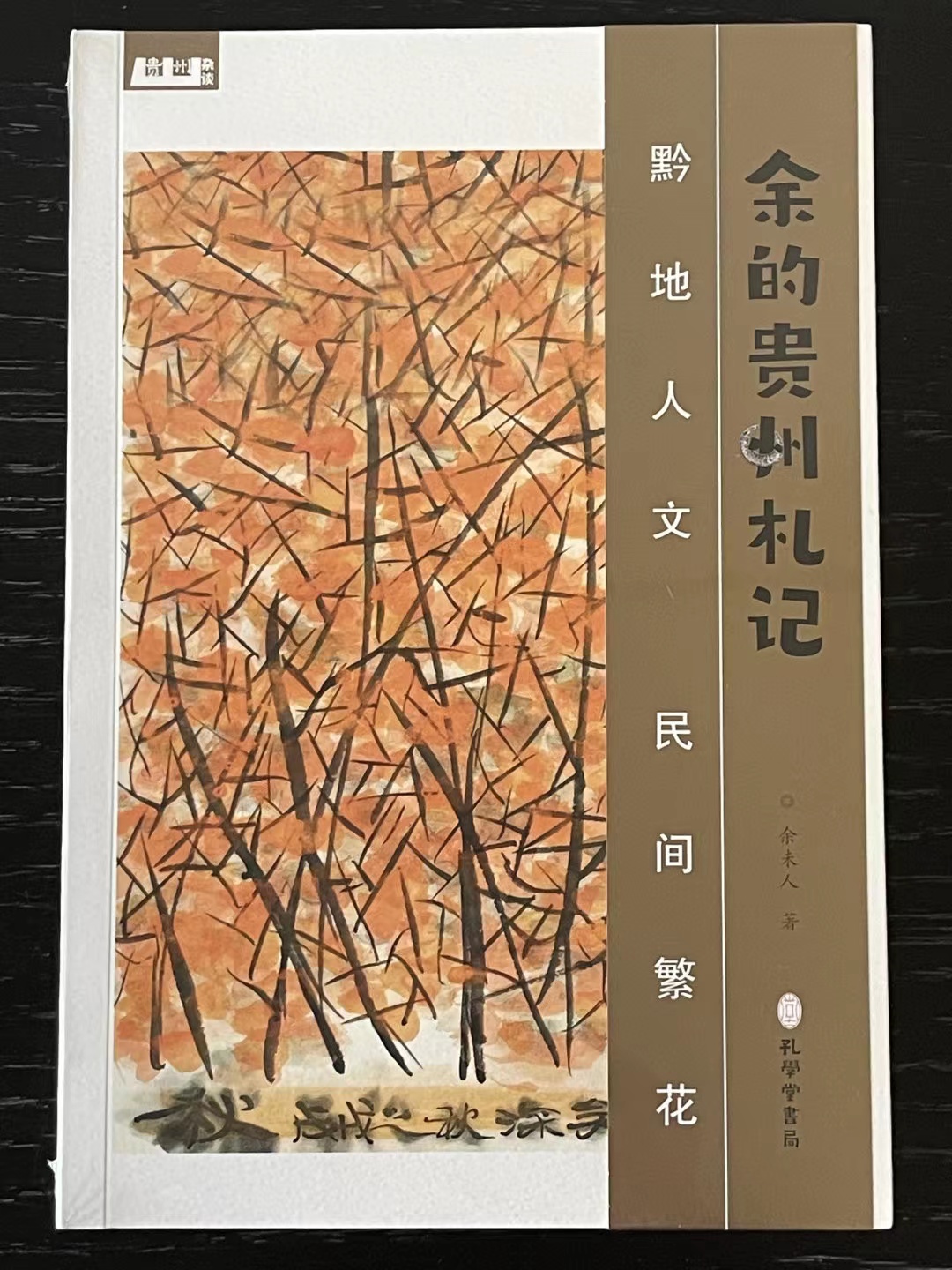

余未人部分作品

余未人部分作品

2005年,余未人受时任中国民协主席冯骥才先生委托,带领团队对贵州的民间美术遗产进行“摸家底”式的调查,最终成果结集为《中国民间美术遗产普查集成·贵州卷》上中下三册出版。在书中,余未人根据贵州地方特点,独创性的将本土民间艺术划分为刺绣、织锦、蜡染、服装、银饰、游艺、生活、建筑等九大类,构建贵州民间美术体系。而她身体力行深入田野从事民族民间文化研究主编的苗语西部方言区三大古歌:《亚鲁王》《簪汪传》《米古花歌》,这些是民族史、迁徙史、战争史、民俗史的生动记录,是了解中华民族先民生活的文学瑰宝。

余未人与国家级苗绣传承人王启萍等

余未人与国家级苗绣传承人王启萍等

余未人与传人袁少芳(中)、刘廷荣(左)

余未人与传人袁少芳(中)、刘廷荣(左)

讨论苗族《米花古歌》的唱诵

余未人曾说,自己从文学走到民间文学,多了两个字,却是在眼前打开了一个异彩纷呈的美妙天地,聆听着来自民间歌师的长篇唱诵。那些特异的想象,让她进入一个未曾接触过的天地尽情遨游,了解先民们奇幻悠长的岁月,在这可贵的岁月里她对民间文艺资源的创造性转化和创新性发展做出贡献,也始终坚持着非物质文化遗产应遵循“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的原则,同时守正创新,从而推动非物质文化遗产的延续和发展。锁定FM95.2贵州交通广播4月9日20:00“秀美花溪 溪山听见”文化访谈@余未人:唤起贵州温情与记忆。

《“秀美花溪∙溪山听见”文化访谈》

文化是一个城市的灵魂,历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,不仅属于我们这一代人,也属于子孙后代,我们应该继承和发扬好花溪的文化内容,深入挖掘传统文化、民族文化、名人文化、饮食文化等优秀文化资源,通过“文化+旅游”的方式挖掘城市内涵,做好文化和旅游深度融合,以文促旅,不断提升文化旅游形象和品质,为花溪区文化旅游产业长远发展打下坚实基础。

为此,我们策划推出《“秀美花溪∙溪山听见”文化访谈》节目,邀请各界文化名人通过不同视角、不同维度在花溪谈文化,让更多的人,从不同的侧面了解花溪,爱上花溪。