“法制”?“法治”?傻傻分不清楚

到底是“法制”还是“法治”??

这两个词有什么区别???

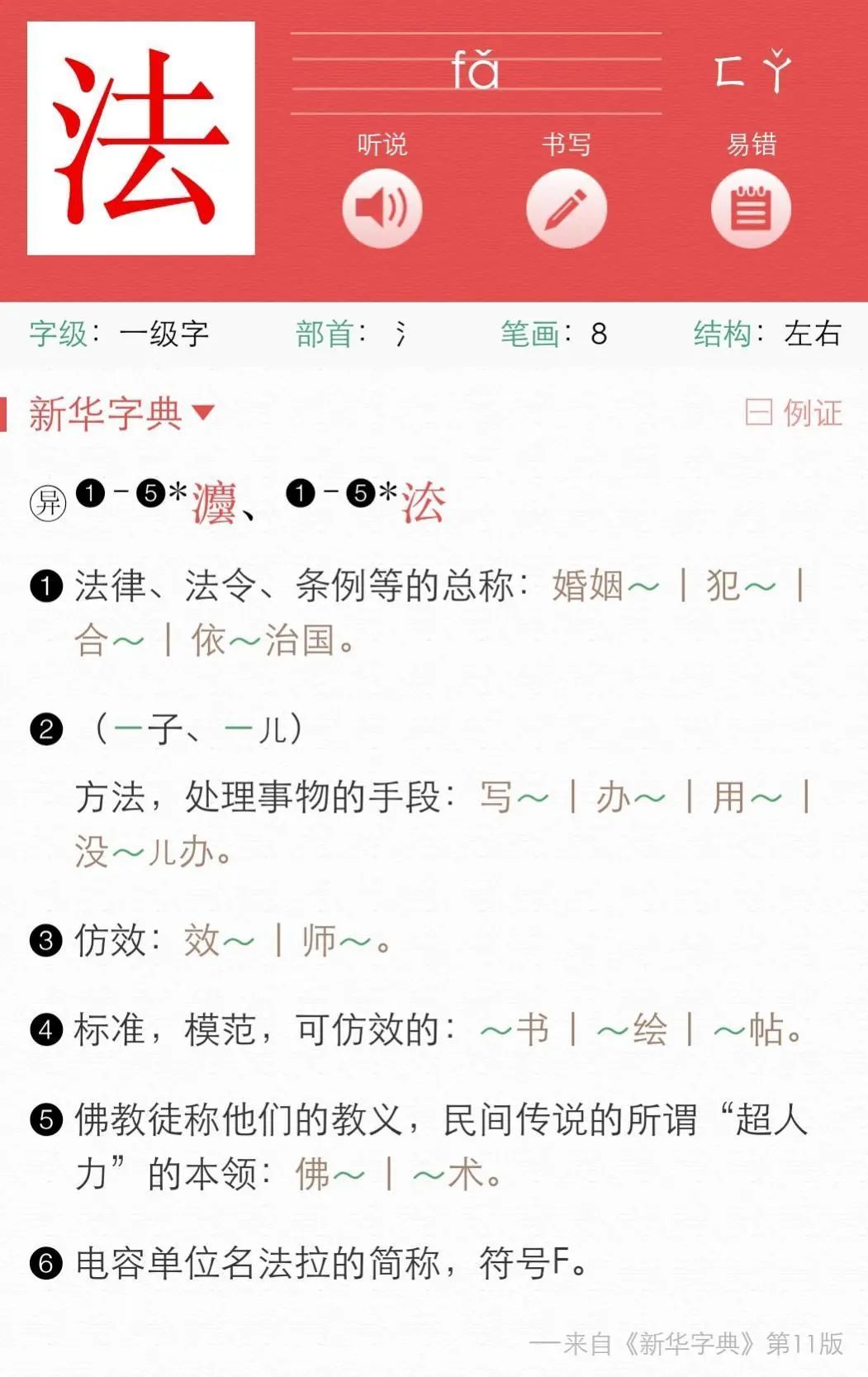

首先,我们来通过《新华字典》认识一下“法”“制”“治”这三个字分别是什么意思。

在这里,我们所讲的“法”指的是“法律、法令、条例等的总称”,“制”侧重的是“制度、法度、法则”,“治”侧重的是“管理、处理、治理”。

那么,将它们组合在一起要怎么理解呢?

通过查阅《现代汉语词典》,可以得到如下释义:

【法制】[名]法律制度体系,包括一个国家的全部法律、法规以及立法、执法、司法、守法和法律监督等。

【法治】①[名]先秦时期法家的政治思想,主张以法为准则,统治人民,处理国事。②[动]指根据法律治理国家和社会。

“法制”是法律制度体系,属于制度的范畴,是一种实际存在的东西。

“法治”是用法律治理,是一种相对于“人治”而言的治国原则和方法,是对法制这种实际存在的制度体系的发展和完善。

在全面依法治国的进程中,强调的是根据法律治理国家和社会,因此普遍使用的是“法治”一词。这不仅是制度文明的发展,更体现着“运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险”的治理智慧。

法律是一种生活方式和行为准则。在生活的方方面面,我们都能够看到法律的影子,也能够感受到法律对我们的保护。尊重法律、学习法律、遵守法律、运用法律,可以帮助我们更好地生活,也能够推动法治国家更好地发展。

举几个例子:

我国《宪法》第三十八条规定:“中华人民共和国公民的人格尊严不受侵犯。禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。”

公民的人格尊严受法律保护。即将于明年1月1日起施行的《民法典》设置了“人格权编”,说明了人格权是民事主体享有的生命权、身体权、健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等权利,以及自然人享有的基于人身自由、人格尊严产生的其他人格权益。

尊重他人的人格尊严,就是“法治”的一种体现;而侵犯他人的人格尊严,严重的有可能构成犯罪。

《中华人民共和国刑法》

第二百四十六条 以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。

通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。

法理有谚:“我有一所小房子,风可进雨可进,国王不可进。”这句谚语所体现的就是公民的住宅权不受侵犯。

我国《宪法》第三十九条规定:“中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。”

《刑法》对此也作出了规定,非法搜查他人住宅,或者非法入侵他人住宅的,处三年以下有期徒刑或拘役。

我国《宪法》第四十六条规定:“中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。国家培养青年、少年、儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。”

受教育不仅仅是我们的一项基本权利,也是一项基本义务。这意味着他人不可以随意侵犯我们的受教育权,而我们也要认真履行接受教育的义务。

我国实行的是九年义务教育制度,《义务教育法》规定,凡年满六周岁的儿童,其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育;条件不具备的地区的儿童,可以推迟到七周岁。适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学或者休学的,其父母或者其他法定监护人应当提出申请,由当地乡镇人民政府或者县级人民政府教育行政部门批准。

由于新冠疫情的影响,“停课不停教、不停学”的互联网教育模式让许多学生可以在疫情期间“宅家上学”,这正是在依法保障学生的受教育权。

而在许多网络使用仍未完全普及的偏远地区,那里的学生无法完全跟上互联网教育的脚步。为了保障这些地区的学生有学上、有书读,不少教师会每天前往学生家中为他们上课、收作业,教师们的敬业精神值得我们敬佩,他们的做法也是遵守法律规定,依法保障学生受教育权的一种体现。

编辑:戎源昱(实习)